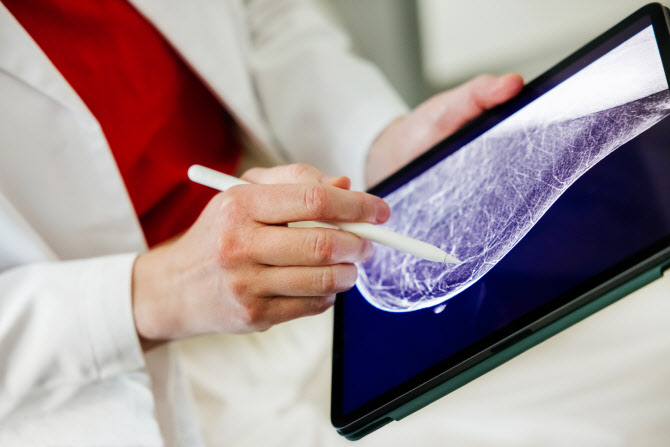

(사진=게티이미지)

문제는 일부 병원에서 과도한 추적검사를 진행해 환자들을 불필요한 방사능에 노출시키고 국민건강보험 재정에도 악영향을 미치고 있다는 점이다.

유방암 수술 환자의 추적검사는 대부분 기관에서 6개월 주기로 수행한다. 3년 동안 보통 6번의 검사가 이뤄지는 데 이때 어떤 검사를 하느냐에 따라 진료비는 최대 7.8배나 차이가 났다. 진료비 상위 기관을 살펴보면 A병원은 1134만원을 청구했다. 비교병원(336만원)의 3.4배, 평균 진료비가 가장 적은 C병원(144만원)의 7.8배에 이르는 규모다. B병원도 837만원(2.5배)를 청구했다.

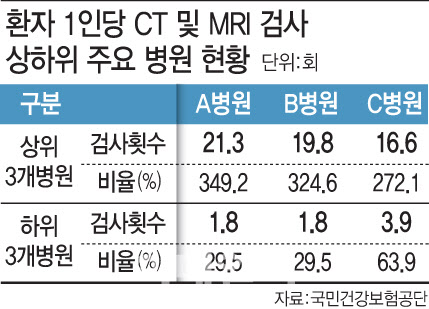

이같이 기관별 진료비 차이가 발생하는 이유는 영상검사 진료량 등의 차이 때문이다. 영상단층촬영(CT), 자기공명단층촬영장치(MRI) 촬영건수 전체 평균은 8.7회로 비교병원(6.1회)보다 2.6회나 더 많았다. 상위 5개 병원 중에서 검사량이 가장 많은 A병원은 21.3회로 비교병원 평균보다 3.5배, B병원은 19.8회로 3.2배 많았다. 하위 5개 병원 중에서 검사량이 가장 적은 A병원은 1.8회에 불과했다.

(그래픽=문승용 기자)

한국보건의료연구원은 지난해 발표한 ‘유방암 환자의 원격 전이 발견을 위한 추적관찰 영상 검사의 최적화’ 연구보고서를 통해 유방암 수술 후 전이 관련 증상이 없는 경우 컴퓨터단층촬영(CT), 뼈스캔 등 전이 여부를 확인하는 추적관찰 영상검사를 시행하지 않도록 권고하고 있다. 연구원은 보고서를 통해 “유방암 수술 후 고강도 추적관찰 영상검사가 전이 발견에는 유리하지만, 생존율 개선과는 직접적인 연관이 없다”고 지적했다.

한국유방암학회 관계자는 “추적 검사기간 3년 동안 평균 촬영 건수가 6회 이상인 것은 통상 권고하는 가이드라인 등을 생각할 때 과도하다”며 “적정 진료를 위해 영상검사가 많은 상위 몇몇 병원들은 영상검사를 줄이려는 노력이 필요하다”고 강조했다.

한편 이번 조사는 산정특례 등록 환자 중 타 암종 등록 기록이 없으며 2016~2020년 사이 상급종합병원과 종합병원에서 유방전절제술 혹은 유방부분절제술(유방보존술)을 받은 환자 8만 9184명 중 수술받은 병원에서 항암 또는 방사선치료를 받지 않은 이들과 사망자를 등을 제외했다.