대학의 경쟁력의 잣대는 다양하다. 국내 대학평가이거나 세계대학 평가를 통해 현재의 수준을 판가름할 수 있다. 최근 발표된 2025 영국 QS 세계대학평가에서 국내대학 중 100위 이내에 든 대학은 서울대, 연세대, 고려대에 불과하다. 이는 우리나라 대학이 아직 갈 길이 멀다는 얘기이다.

이름만 서울대로 바꾼다고 대학 경쟁력 상승 불가능 그렇다고 서울대라는 이름으로 전국의 기존 9개 국립대학인 부산대, 경북대, 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 경상국립대, 강원대, 제주대를 서울대 부산캠퍼스, 제주캠퍼스라고 이름만 바꾼다고 10개의 '서울대 캠퍼스'의 위상이 저절로 높아지지 않는다. 대학의 본질은 단지 이름이 아니라 학문의 깊이와 질적 경쟁력에 있다. 서울대의 위상은 그 이름 때문이 아니라, 수십 년 동안 축적된 학문적 전통과 국내외 인적 인프라에 의해 유지되고 있다. 갑자기 '서울대'라는 간판을 붙인 대학을 여러 개 세운다고 해서, 이들 대학이 글로벌 경쟁력을 확보할 리 없다. 오히려 이 정책은 학벌주의를 더욱 심화시키는 결과를 초래할 우려가 크다.

© News1 양혜림 디자이너

지방대학을 진정으로 살리기 위해서는 국공립이든 사립이든 재정 투입의 효율성이 가장 중요하다. 현재 서울대 한 곳을 유지하는 데 연간 약 6588억 원의 정부출연금이 투입되고 있다. 이를 10개로 확대할 경우 매년 약 6조 6000억 원이라는 천문학적인 국가 예산이 소요된다. 제한된 국가 예산을 특정 10개 대학에만 집중하는 것이 국민적 공감을 얻을 수 있을지 매우 회의적이다. 이미 지방 국립대와 사립대들이 재정난에 허덕이는 상황에서 새로운 '서울대급' 지방대학 지원 정책은 기존 지방 대학과 지역균형발전이라는 중요한 가치를 훼손할 가능성이 크다.

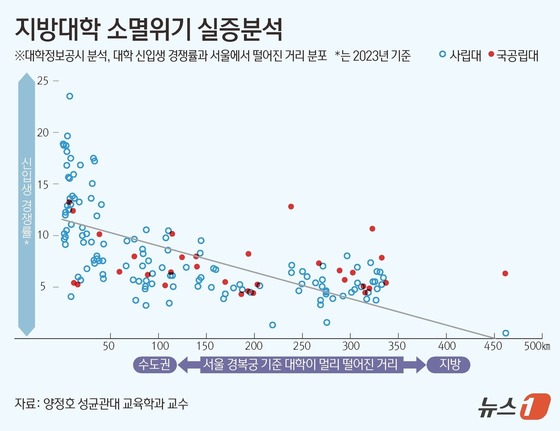

전국적인 균형 발전이라는 관점에서도 큰 문제가 발생한다. 17개 시도 중 10개 지역만 서울대를 갖게 된다면, 나머지 7개 지역은 상대적 교육 인프라 부족과 역차별이라는 더욱 심각한 불균형에 빠질 것이다. 성과가 보장되지 않은 채 무분별하게 막대한 예산이 투입되면 결국 국가적 분열과 지역 간·지역 내 불평등을 악화시킬 우려가 크다. 오히려 '서울대 10개 만들기'가 벚꽃 지는 순서대로 망한다는 지방대학의 몰락을 더욱 가속화할 수 있다. 새로 만들어진 서울대로 지방의 우수 학생들이 더 빠르게 유출될 가능성도 높다.

© News1 김초희 디자이너

진정한 지방대 발전 위해 특성화·구조조정·책무강화 통한 교육혁신 필요

해외 사례를 언급하며 독일과 프랑스, 미국 캘리포니아 주립대학을 모범으로 삼겠다고 하지만, 이는 현실과 괴리된 비교이다. 독일과 프랑스는 오랜 역사를 통해 지역 중심의 고유한 교육체계가 자연스럽게 구축된 나라들로, 단순히 유명 대학의 숫자를 늘리는 방식으로 글로벌 경쟁력을 높이지 않았다. 미국 캘리포니아 주립대학 역시 수십 년에 걸친 장기적 계획과 철저한 전문화 전략을 바탕으로 성공한 사례이다. 즉흥적인 방식으로 서울대를 복제하려는 정책은 심각한 자원 낭비와 시스템 혼란만 초래할 것이다.

실질적인 지방대학 활성화를 위해서는 '특성화', '구조조정', '책무강화'라는 세 가지 '특, 구, 책' 발전전략이 필수적이다. 지방대학 특성화로 경쟁력을 높이고, 구조조정을 통해 효율성을 제고하며, 투입되는 예산의 책임성을 강화하는 체계를 구축해야 한다. 지난 20년간 지방대 활성화를 위해 최소 15조 원 이상의 재정이 투입되었음에도 불구하고 지방대학 위기가 심화하여 결국 지방 소멸까지 우려되는 현 상황을 반드시 반면교사로 삼아야 한다.

결국 교육 문제의 본질은 대학의 수나 이름을 늘리는 것이 아니라, 공정한 교육 기회와 질 높은 교육 환경 제공이다. 대학 서열화를 깨뜨리고 모든 대학의 경쟁력을 골고루 높이는 시스템적 개혁이 절실하다. 국민들은 이제 더 이상 허황된 슬로건이나 공약(空約)을 원하지 않는다. 진정으로 지역의 인재를 양성하고 취업 확대와 정주 여건 개선으로 이어지는 선순환 구조가 우선적으로 구축되어야 할 때이다.

haru@news1.kr