김성현 성균관대 경제학과 교수(한국국제금융학회장)와 장유순 인디애나대 경제학과 교수(전 한미경제학회장)이 5일(현지시간) 필라델피아에서 열린 전미경제학회 연례회의에서 기자단과 만나 대담을 나누고 있다. (사진=김상윤 특파원)

김 교수는 AI 시대 한국 경제의 가장 큰 병목으로 노동시장을 지목했다. 그는 “AI 시대에 맞게 노동시장을 유연화해야 한다”며 “기술 변화 속도가 빨라질수록 고용 조정의 경직성이 기업 의사결정에 직접적인 부담으로 작용하고 있다”고 지적했다. AI 확산으로 기업의 인력 수요와 직무 구성이 빠르게 바뀌는 상황에서 고용 조정이 쉽지 않으면 기업은 신규 채용을 꺼리고 대신 자동화나 로봇으로 대체하려는 유인이 커진다는 것이다.

김 교수는 이미 미국과 한국 모두에서 신입 채용이 줄어들고 있는 흐름을 이런 구조 변화의 신호로 봤다. 경기 둔화나 일시적 불확실성만으로 설명하기 어려운 현상이라고 설명했다.

그는 “노동시장 경직성이 이어지면 기업으로선 인건비와 고용 구조를 유연하게 조정하기 어려워지고 이는 곧 국내 투자 매력 저하로 이어질 수밖에 없다”며 “투자 여건이 나빠질수록 자본은 상대적으로 규제가 덜한 국가와 시장으로 이동하고 이는 장기 성장 여력 약화로 연결될 수 있다”고 진단했다.

AI 정책을 둘러싼 정부 역할에 대해서도 같은 문제의식이 이어졌다. 김 교수는 “신산업 육성을 명분으로 정부가 직접 시장의 방향을 정하고 자원을 배분하려 들면 안되다”며 “정부가 섣불리 시장에 판을 깔거나 승자를 정해서도 안 된다”고 선을 그었다. 그는 “정부가 주도해선 안된다”며 “시장이 먼저 실험하고 경쟁하도록 두고 명확한 부작용이나 병목이 확인됐을 때 개입해도 늦지 않다”고 강조했다.

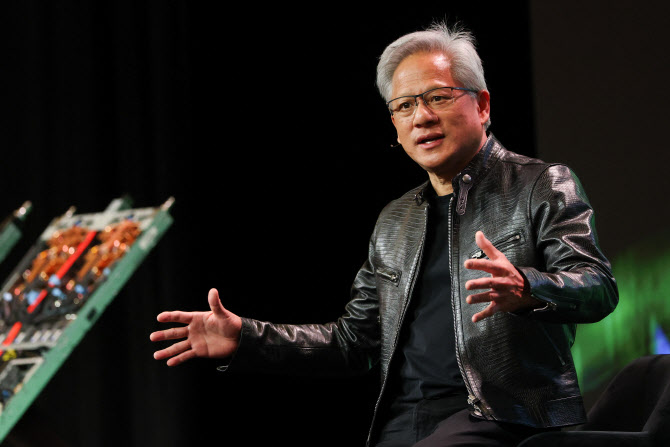

김성현 성균관대 경제학과 교수(한국국제금융학회장)

함께 대담을 나눈 장유순 미 인디애나대 경제학과 교수(전 한미경제학회장)는 AI 논의가 이미 기술과 산업 차원을 넘어 공공 정책의 영역으로 확장되고 있다고 말했다. 그는 “AI 수요 확대가 전력·정치 문제로까지 번지고 있다”며 “데이터센터 투자와 전력망·에너지 인프라 부담이 새로운 제약 요인으로 부상하고 있다”고 설명했다. 이어 “AI 확산의 병목이 알고리즘이 아니라 전력과 인프라로 이동하고 있는 만큼 정책 역시 단순한 투자 규모 경쟁이 아니라 감당 가능성에 초점을 맞춰야 한다”며 “또 제조업 기반과 숙련 인력이 결합한 ‘피지컬 AI’ 영역에서 한국이 비교우위를 가질 수 있다”고 진단했다.

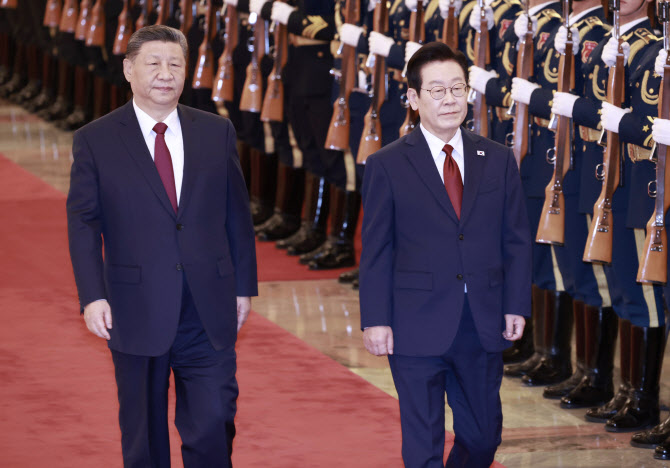

장유순 인디애나대 경제학과 교수(전 한미경제학회장)

AI와 노동시장 논의는 자연스럽게 환율과 자본 이동 문제로 이어졌다. 김 교수는 최근 원화 약세를 둘러싼 논쟁에 대해 원화 저평가의 배경으로 한국 경제에 대한 ‘신뢰’를 지목했다. 그는 “서학개미 같은 특정 그룹을 찾아서 문제 삼으면 안 된다”며 “환율 문제를 개인 투자자나 특정 집단의 자본 이동 탓으로 돌리는 접근을 경계해야 한다”고 했다. 외국인 투자자로선 한국 주식과 기업이 충분히 매력적으로 보인다면 말리지 않아도 달러를 들고 들어오겠지만 최근에는 그렇지 않다는 것이다.

그는 외국인 직접투자(FDI)의 국내 유입이 정체됐지만, 한국 기업과 자본의 해외 유출은 지속적으로 늘고 있다는 점을 구조적 변화로 짚었다. 이는 단순한 환율 문제라기보다 투자 환경과 성장 기대에 대한 평가가 반영된 결과라고 설명한다. 정부의 환율 개입에 대해서도 김 교수는 “정부가 의도적으로 개입해서 환율을 낮출 수는 있지만 언제까지 그렇게 할 수 있을지는 모른다”며 단기 처방의 지속 가능성에 의문을 제기했다. 그는 환율을 정책 관리의 대상이 아니라 투자와 신뢰의 결과물로 봐야 한다고 강조했다.