[OSEN=이선호 기자] 30년전의 기적을 재현할까?

시간을 거슬러 30년전 전신 해태 타이거즈 시절이다. 1996시즌을 앞두고 타이거즈는 위기감이 팽배했다. 11시즌 동안 타이거즈 왕조를 이끌었던 전설의 국보투수 선동열이 주니치 드래건스로 이적했다. 11시즌 평균자책점 1.20이라는 전후무후한 전설이 떠난 것이다. 팀을 이끌었던 오리궁뎅이 김성한도 은퇴를 하고 주니치로 연수를 떠났다.

투타의 기둥이 사라지자 14년동안 7번이나 우승을 차지했던 타이거즈는 종이호랑이 같았다. 전문가들은 우승후보로 꼽지 않았다. 타이거즈 왕조가 막을 내리는 듯 싶었다. 현대 유니콘스가 태평양 돌핀스를 인수해 모그룹의 대대적인 지원을 받아 우승까지 넘봤다. 게다가 하와이 스프링캠프 도중 선수들이 조기국을 선언하며 코치진과 일촉즉발의 대결상황까지 치닫는 이른바 '하와이 항명사태'까지 벌어졌다.

항해도 하기전에 난파선 같았다. 그러나 결과는 정규리그 우승과 한국시리즈 우승이었다. 이유는 세 가지였다. 첫 번째는 위기감이다. 국보투수의 부재는 분명히 선수단 전체에 위기감을 불렀다. 동시에 "선동열 김성한 없어도 우승하겠다"는 남은 선수들의 자존심이 발동했다.

선수들은 원팀으로 똘똘 뭉쳤다. 4월 한때 꼴찌까지 떨어졌지만 5월부터 승승장구를 했다. 1위를 달리던 현대를 잡고 리그 우승을 차지했다. 현대와의 한국시리즈 4차전에서 정명원에게 노히트노런을 당하며 2승2패 위기에 몰렸지만 5차전과 6차전을 거푸 잡고 축배를 들었다. 위기감이 가져온 우승이었다.

세 번째는 야구천재 이종범이었다. 당시 마지막 방위병이었다. 출퇴근했기에 1995시즌까지는 홈경기 출전이 가능했다. 1996년부터는 복무규정이 바뀌어 홈경기도 출전하지 못했다. 이종범 없는 타선은 물방망이였고 공격이 흐름이 끊기기 일쑤였다. 4월말 전역과 함께 돌아오자 타선이 완전히 달라졌다. 안타치고 도루하고 홈런까지 치는 이종범을 아무도 막지 못했다.

클러치 능력과 주루 능력이 겹치며 경기 흐름을 가져오는 게임체인저였다. 그래서 선동열이 없어도 이종범이 있기에 우승했다는 말도 들었다. 이종범은 1997시즌에는 30홈런-30도루까지 이루며 또 한 번의 우승을 이끌었다. 당시 김응용 감독은 "20승 투수와도 바꾸지 않겠다"고 말했다. 야구천재가 1997시즌을 마치고 주니치로 이적하자 타이거즈는 암흑기로 진입했다.

지금 KIA는 그때와 똑같지는 않지만 비슷한 지점이 있다. 작년 시즌을 마치고 4번타자 최형우와 주전 유격수이자 리드오프 박찬호가 팀을 떠났다. 타격과 수비, 주루에서 치명적인 공백이 생겼다. 100% 메우기는 쉽지 않을 것이다. 상위권보다는 하위권으로 분류하는 전망이 더 많다. 선수단 전체가 위기감이 팽배하다. 동시에 두 선수 없어도 성적을 낼 수 있다는 선수단의 자존심도 엿보인다.

위기감은 아마미 스프링캠프에서 맹훈련으로 이어졌다. 입단 3년째를 맞은 제임스 네일은 할 말이 있다면서 "선수들이 정말 열심히 하고 있다. 지금까지 봐온 것 중 가장 열심히 한다. 지난 시즌 털어내고 앞으로 나가려고 한다. 팀 전체가 2026시즌을 향해 완전히 준비되고 있다"고 박수를 보냈다. 위기감이 원팀으로 만들고 있다는 것이다.

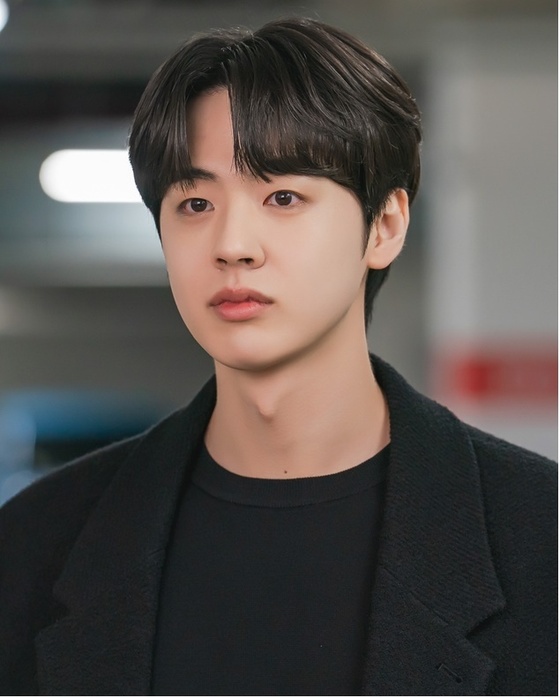

30년전 이종범처럼 김도영의 존재감도 절실하다. 2024시즌 KBO리그를 폭격하며 MVP에 올라 제 2의 이종범이자 김도영 시대를 열었다. 그러나 작년 세 번의 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그쳤다. 팀이 8위로 떨어진 이유였다. 각별한 재활과 훈련, 몸관리를 통해 건강한 부활을 예고하고 있다. 30년전 이종범처럼 김도영이 게임체인저로 풀타임으로 뛴다면 최형우 박찬호의 공백은 상당부분 해소할 수 있다. 김도영도 진짜 천재라는 말도 들을 것이다.

/sunny@osen.co.kr