(MHN 이주환 기자) 겨울의 한기를 밀어내고 그라운드에 도착한 것은, 단순한 계절이 아니라 '야구'라는 이름의 거대한 희망이다.

매년 이맘때면 플로리다와 애리조나의 태양 아래서 모든 선수는 "인생 최고의 몸 상태"를 외치고, 지난해 꼴찌 팀 팬들조차 근거 없는 우승을 꿈꾼다.

냉소적인 데이터 분석가들의 계산기조차 잠시 멈추는 시간. 스프링트레이닝은 그 자체로 '무한한 낙관'의 계절이자, 만약(If)이라는 단어가 가장 아름답게 쓰이는 시기다.

투수와 포수가 캠프에 집결하는 이 특별한 주간, 'MLB닷컴'은 9일(현지시간) 2026시즌 메이저리그가 우리에게 선물할지도 모를 7가지 장밋빛 시나리오를 공개했다.

'신이 빚은 재능' 엘리 데 라 크루즈, MVP 레벨로 진화하다

오타니 쇼헤이를 논외로 친다면, 엘리 데 라 크루즈(신시내티)만큼 "야구를 하기 위해 태어난 신체"를 가진 선수는 없다. 압도적인 파워와 번개 같은 스피드, 로켓 레이저 송구까지. 그는 게임 속 캐릭터를 현실로 옮겨놓은 듯하다.

모든 게 딱 맞아떨어지는 순간에는 “혹시 내가 본 최고의 선수 아닌가” 싶은 생각이 들 정도다.

하지만 전체를 합치면 아직 ‘완성형 MVP 시즌’으로 연결되진 않았다. 볼넷을 얻는 데 소극적인 성향, 잦은 삼진, 그리고 수비에서의 놀랄 만큼 많은 실책(2년 연속 MLB 실책 1위)이 발목을 잡았다. 모두가 알고 있듯, 언젠가 그는 MVP급 시즌을 해낼 수 있고, 해야 한다. 다만 아직은 ‘완전히’ 모이지 않았다.

희망적인 건 지난 시즌 감지된 변화의 신호다. 삼진율을 낮추는 데 성공했고, 허벅지 통증을 안고도 전 경기를 소화하며 내구성을 증명했다. 비록 수비 불안은 여전했고 홈런과 도루 수치는 다소 주춤했지만, 이는 더 높이 뛰기 위한 조정기로 해석할 수 있다.

조급해할 필요는 없다. 그는 지난 1월에야 겨우 만 24세가 됐다. 시간은 그의 편이다. 언젠가 그가 메이저리그를 완벽하게 장악하리라는 것은 예견된 미래다. 다만 팬들은 그 지배의 서막이 바로 올 시즌에 열리기를 간절히 바랄 뿐이다.

스쿠발과 스킨스, 1999년의 '랜디-페드로' 전설을 소환하다

메이저리그에 젊고 유망한 투수는 차고 넘치지만, 역사적인 전율을 선사하는 진정한 '괴물'은 흔치 않다. 지난해 사이영상을 양분했던 타릭 스쿠발(디트로이트)과 폴 스킨스(피츠버그)가 2026시즌, 나란히 2년 연속 수상이라는 위업에 도전한다.

두 선수가 2025년에 보여준 퍼포먼스는 이미 경이로움 그 자체였다. 만약 올 시즌에도 이 압도적인 기량을 재현하거나 넘어선다면, 우리는 메이저리그 역사에 남을 ‘특별한 순간’을 목격하게 된다. 양대 리그 투수가 2년 연속으로 사이영상을 독식한 사례는 1999~2000년의 '랜디 존슨-페드로 마르티네스' 조합이 유일하다.

데뷔 후 줄곧 1점대 평균자책점(2.00 미만)을 유지하고 있는 스킨스가 이 흐름을 이어간다면, 전성기 페드로 마르티네스를 연상시키는 ‘언터처블’의 영역에 진입하게 된다. 스쿠발 역시 3년 연속 사이영상이라는 금자탑을 쌓는다면, 2001년 랜디 존슨 이후 처음으로 명예의 전당행을 사실상 예약하는 '리빙 레전드' 반열에 오르게 된다.

참고로 3회 이상 수상자 중 명예의 전당에 헌액되지 않은 이는 맥스 슈어저, 저스틴 벌랜더, 클레이튼 커쇼 등 현역(혹은 은퇴 직후) 레전드들과 약물 논란의 로저 클레멘스뿐이다.

야구장에서 압도적인 구위를 지켜보는 것은 그 자체로 축복이다. 동시대를 지배하는 두 젊은 에이스의 라이벌리는 올 시즌 그라운드를 가장 뜨겁게 달굴 관전 포인트다.

돌아온 에이스들, 부상 병동의 문을 박차고 나오다

전직 사이 영 상 수상자 두 명, 그리고 사이 영 상 2위만 두 번 했던 투수 한 명이 각기 다른 재활 단계에 있다. 세 선수 모두 올해 중에는 복귀할 것으로 보인다.

먼저 뉴욕 양키스의 게릿 콜은 2025년 3월 토미존 수술을 받았다. 애런 분 감독은 지난주 “복귀를 서두르지 않겠다”고 했지만, 전반기 내 복귀 가능성이 충분하다는 분위기다.

필라델피아의 잭 휠러는 9월에 흉곽출구증후군 감압 수술을 받았다. 현지 매체 디 애슬레틱은 "휠러의 복귀 시점은 6월보다는 개막 초인 4월에 더 가까울 것"이라며 긍정적인 전망을 내놨다.

애리조나의 코빈 번스는 지난주 “토미존 수술에서 7월 복귀를 기대한다”고 언급했다. 리그 최정상급 투수 셋이 포스트시즌 레이스의 막판, 혹은 그보다 더 이른 시점에 돌아올 수도 있다.

이들이 '정상 컨디션'으로 마운드에 서는 모습은 그 자체로 리그 전체의 축복이다.

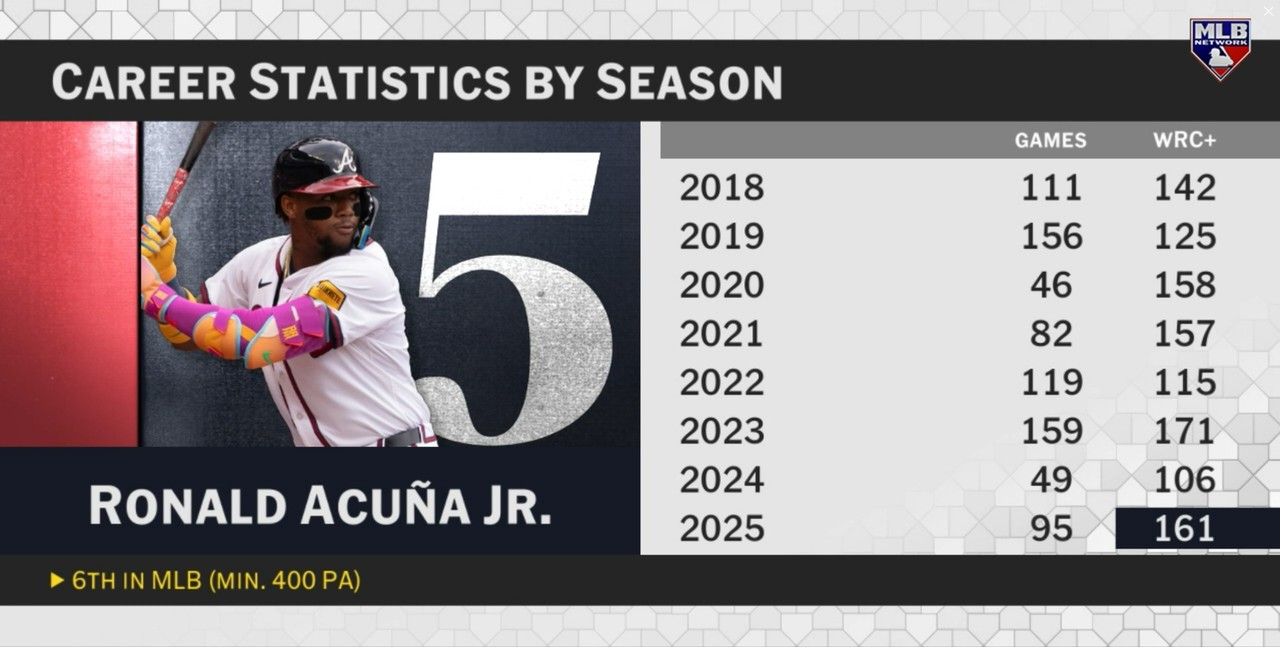

'부상 악령' 떨친 애틀랜타, NL 동부지구를 지배하다

부상만큼 브레이브스를 괴롭힌 것도 드물다. 2년 전, 2년 연속 100승이 넘는 시즌을 보낸 뒤 브레이브스는 내셔널리그 동부지구를 장기간 지배할 팀처럼 보였다. 하지만 그 이후로는 주전과 역할 선수 가릴 것 없이 부상에 시달렸다.

부상자 명단이 실제 로스터와 구분이 안 될 정도였고, 2025년에는 그 여파가 크게 작용해 76승 86패로 마무리했다. 애틀랜타가 포스트시즌에 나가지 못한 건 2017년 이후 처음이었다.

하지만 올해는 분위기가 다르다. 스펜서 슈웰렌바흐부터 오지 알비스, 숀 머피, 오스틴 라일리, 레이날도 로페스, 그리고 무엇보다 로날드 아쿠냐 주니어까지 ‘풀가동’에 대한 기대가 크다.

필라델피아, 메츠와 벌일 내셔널리그 동부지구의 '3강 대혈투'는 부상 변수만 없다면 올 시즌 가장 치열한 전장이 될 전망이다.

인디애나 풋볼의 기적처럼, 야구판 언더독의 반란

인디애나가 대학풋볼 플레이오프에서 우승했다. 네브래스카는 파이널 포급 농구 팀을 만들었다. 패트리어츠가(브래디 시대의 패트리어츠는 아니지만) 슈퍼볼에 올랐다.

그렇다면 야구도 모두의 예상을 뒤엎는 '신데렐라' 하나쯤 필요하지 않을까.

만만치 않은 타선의 애슬레틱스, 젊은 재능이 넘치는 내셔널스, 괴물 스킨스를 앞세운 파이리츠, 그리고 빠르게 리빌딩을 마친 화이트삭스까지.

뻔한 강팀들의 잔치가 아닌, 언더독의 반란은 언제나 스포츠를 더욱 흥미롭게 만드는 양념이다.

WBC, 오타니 vs 트라우트를 잇는 꿈의 매치업

3년 전 월드베이스볼클래식은 시작부터 흥미로웠지만, 하이라이트는 역시 결승전 마지막이었다. 당시 LA 에인절스 동료였던 오타니 쇼헤이와 마이크 트라우트가 우승이 걸린 순간 정면 승부를 벌였던 장면이 대회 전체를 상징했다.

그 정도의 순간을 다시 기대하는 게 과한 일일까

구체적인 장면은 달라도 좋다. 예컨대 미국의 '괴물' 폴 스킨스가 타석에 선 오타니 쇼헤이를 향해 전력 투구하는 순간이라면 충분하다.

WBC의 진정한 매력은 바로 여기에 있다. 슈퍼스타들이 소속팀의 비즈니스가 아닌, ‘국가’라는 원초적 자존심을 걸고 맞붙는다는 점이다. 단순한 올스타전의 쇼맨십은 없다. 오직 승리를 향한 절박함과 국가의 명예를 건 진검승부, 이것이야말로 WBC만이 선사할 수 있는 대체 불가능한 카타르시스다.

10월의 밤, 다시 한번 평생 잊지 못할 명승부를

2025년 월드시리즈가 남긴 전율은 굳이 설명이 필요 없다. 하지만 지난해 가을야구는 시리즈 하나하나가 명작이었다. 특히 블루제이스와 매리너스가 맞붙은 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)는 그 자체로 압도적인 드라마였다.

10월의 밤들이 너무 강렬해서, 그 여운이 오프시즌을 짧게 느끼게 만들 정도였다.

야구의 역사는 결국 “10월의 늦은 밤, 평생 잊지 못할 순간들”로 남는다. 욕심을 내보자. 그런 밤을 한 번 더, 아니 여러 번 더 보고 싶다.

사진=MLB닷컴, 폭스 스포츠 SNS, 피츠버그 파이리츠 SNS