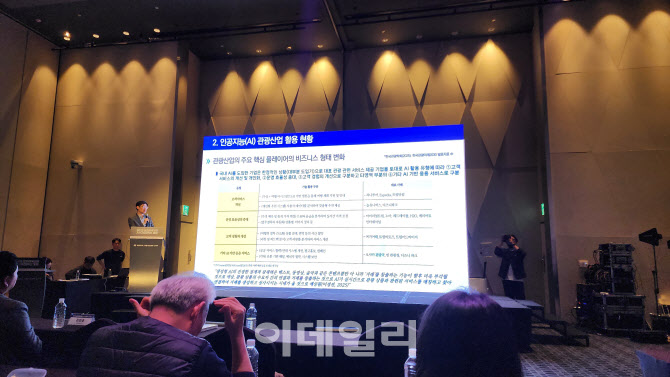

지난 18일 서울 용산 드래곤시티에서 열린 ‘문화체육관광 AI·디지털혁신포럼’에서 정광민 한국문화관광연구원 연구원은 관광AI를 “관광객의 행동 데이터를 기반으로 패턴을 분석하고 이를 통해 추천·안내·상품 설계를 자동화하거나 보조하는 기술”로 정의했다. 이어 기존의 예측·분류 중심 AI를 넘어 여행자의 질문을 스스로 학습해 해결책을 제시하는 에이전트 AI로 진화하고 있다는 설명도 이어졌다.

지난 18일 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 문화체육관광 AI·디지털 혁신 포럼’에서 정광민 한국문화관광연구원 연구위원이 ‘관광산업 분야 AI 동향과 활용’에 대해 발표하고 있다.(사진=이데일리 강경록 여행전문기자)

정 연구원이 가장 큰 위험 요인으로 지목한 것은 데이터다. 관광은 이동·소비·체류·후기 등 전 과정에서 대량의 데이터를 생산하지만, 이 데이터는 공공·지자체·민간에 흩어져 있고 결합도 어렵다. 관광공사의 데이터랩·투버라치가 존재하지만 이미지·행동·영상 데이터를 통합한 AI 학습형 데이터 허브는 없다. 정 연구원은 “고도화된 관광AI는 결국 데이터의 질과 연계 수준에서 결정된다”고 강조했다. 공공과 민간 데이터를 연계해 신상품 개발·신시장 발굴로 이어질 수 있는 기반이 필요하다는 지적이다.

생성형 AI가 가져온 변화는 여행 준비 과정에서 가장 먼저 드러난다. 여행자는 평균 200∼300개의 사이트를 방문해 정보를 모아왔다. 이제는 질문 한 번이면 AI가 정보를 찾아오고 일정·동선·대안지까지 제시한다. 글로벌 OTA는 이 구조를 이미 상용화했고, 추천 알고리즘과 항공·숙박 가격 책정까지 AI로 고도화하고 있다. 정 연구원은 “여행 준비 단계는 AI 혁신의 출발점”이라며 “향후 여행자의 소비 결정 구조가 완전히 재편될 것”이라고 전망했다.

지난 18일 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 문화체육관광 AI·디지털 혁신 포럼’에서는 다양한 분야의 혁신기업들이 AI활용 사례를 전시했다.

현장에서는 이미 AI 도입 사례가 확산되고 있다. 파키스탄·방글라데시 관광객을 대상으로 한 통번역 서비스는 현장 소음을 잡아내 정확도를 높였다. 중소 호텔은 20개 언어 기반 택시 호출 서비스를 도입했고, 일부 캠핑장은 ‘장작 배달 로봇’을 활용해 야간 매출을 늘렸다. 관광기업들은 AI를 비용 절감 도구가 아닌 ‘현장 문제 해결’ 기술로 적용하는 방향을 택하고 있다. 작지만 선명한 변화다.

마지막으로 정 연구원은 “AI를 활용하는 기업과 그렇지 않은 기업의 격차는 시간이 갈수록 커질 것”이라며 “관광AI는 선택이 아니라 생존의 기준이 될 것”이라고 강조했다.