조선시대 물때 기록의 기준인 김포 조강 일대. (사진=국가유산청)

‘물때지식’은 밀물과 썰물로 발생하는 바닷물의 주기적인 변화를 인식하는 전통적 지식체계다. 지구에 대한 태양과 달의 인력 때문에 발생하는 조수간만에 따라 변화하는 조류의 일정한 주기를 역법화 한 것이 대표적이다.

물때의 지식체계는 자연환경을 관찰하고 경험하며 축적한 전통 지식과 지구와 달의 관계를 역법으로 표현하는 천문 지식이 결합한 것이다. 어민들의 생계수단인 어업활동 뿐 아니라 염전과 간척, 노두(갯벌에 돌을 깔아 섬과 섬 사이를 연결하는 다리) 이용, 뱃고사(항해의 안전과 풍어를 빌며 지내는 제사) 등 해안 지역의 일상생활에 필수적인 지식으로 자리잡고 있다.

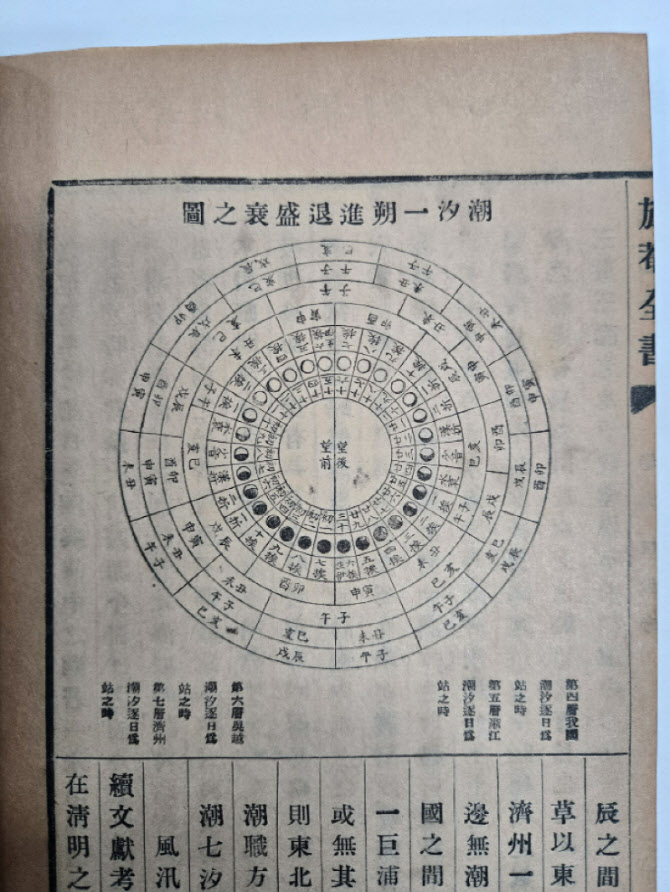

조선시대 조강지역 물때를 기록한 신경준의 '조석일삭진퇴성쇠지도'. (사진=국가유산청)

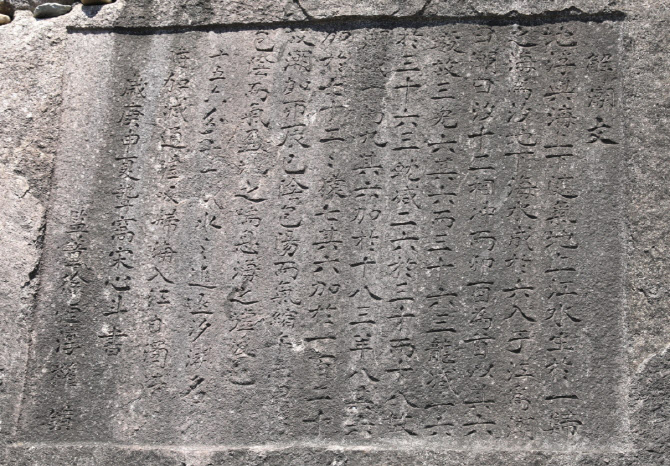

조선 후기에는 강경포구의 조석 현상을 바위에 새겨 기록하거나, 실학자 신경준이 ‘조석일삭진퇴성쇠지도’를 제작해 조강(한강과 임진강이 만나는 한강 하류 끝의 물줄기)과 제주, 중국 절강(浙江)과 오월(吳越)의 조석 시간을 비교하는 등 지역별 독자적인 물때체계에 대해 탐구했다.

또한 물때는 서해안과 남해안 주민의 필수 생활지식으로 어촌의 생업을 비롯한 해양문화 연구의 기초지식이 되는 점에서 학술연구 자료로서 가치가 크다. 물때를 세는 단위인 한물·두물 등 ‘숫자+물(마·매·무새)’의 구성 방식과 ‘게끼·조금·무수(부날)’의 서로 다른 명칭이 존재한다는 점에서 물때에 대한 지역적 다양성을 확인할 수 있다.

금강의 물때를 기록한 해조문 바위. (사진=국가유산청)

‘물때지식’은 보편적으로 공유·향유하고 있는 전통지식이라는 점을 고려해 특정 보유자나 보유단체를 인정하지 않는 공동체 종목으로 지정 예고한다. 국가유산청은 30일간의 지정 예고 기간 중 각계 의견을 수렴하고 국민신문고 홈페이지를 통한 설문조사를 실시한 뒤 무형유산위원회 심의를 거쳐 국가무형유산 지정 여부를 최종적으로 결정할 예정이다.