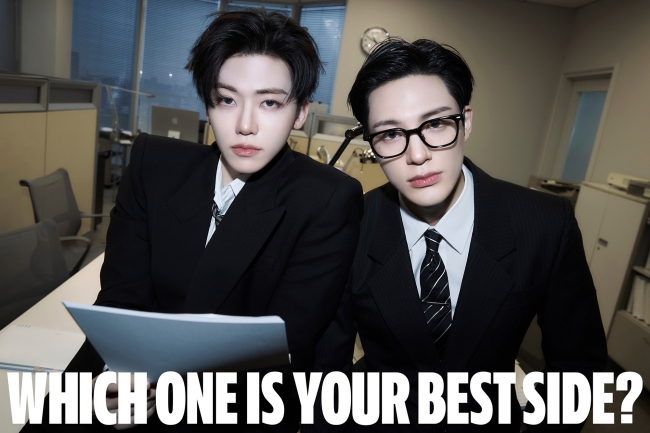

2008년 화재 후 숭례문(서울역사박물관 제공) © News1

2008년 2월 10일 밤, 대한민국 국보 제1호 숭례문이 방화로 인해 무너져 내렸다. 조선 태조 7년인 1398년 건립된 이후 600년 넘게 서울의 성문을 지켜온 민족의 상징이 불과 5시간 만에 잿더미로 변했다.

사건은 당일 오후 8시 40분경, 한 70대 남성이 숭례문 누각에 침입한 뒤 시너를 뿌리고 불을 붙이면서 시작됐다. 초기 신고를 받고 출동한 소방당국은 신속하게 진압을 시도했다. 하지만 국보 훼손을 우려한 신중한 접근과 전통 목조 건축물의 특수한 구조를 파악하는 데 난항을 겪으며 초기 진압에 실패했다. 기와 아래 숨어든 불길은 겉으로 보이지 않게 목조 골조를 태우며 삽시간에 번져 나갔다.

자정을 넘기며 불길은 통제 불능 상태에 빠졌다. 결국 11일 새벽 1시 55분경 2층 누각에 이어 1층까지 붕괴하며 조선 시대 목조 건축의 정수가 허무하게 무너졌다. 현장을 지켜보던 많은 시민은 통곡했다. TV 생중계로 이를 지켜본 국민들은 국가적 자존심이 불타버린 모습에 망연자실했다.

범인은 토지 보상 문제에 불만을 품고 사회적 관심을 끌기 위해 범죄를 저지른 것으로 밝혀져 분노를 더했다. 이 사건은 대한민국 문화재 관리 체계의 치명적인 허점을 고스란히 드러냈다. 국보 1호라는 상징성에도 불구하고 야간 경비 인력이 부재했으며, 소방 장비와 목조 문화재 전용 화재 매뉴얼 역시 부실했다는 비판이 쏟아졌다.

숭례문 화재는 소중한 문화유산을 지키는 일이 단순한 관리를 넘어 국가적 사명임을 일깨워준 뼈아픈 계기가 됐다. 이후 정부는 5년여의 복구 공사를 거쳐 2013년 숭례문을 다시 세웠다. 하지만 소실된 목재와 그 안에 깃든 600년의 세월은 결코 온전히 되돌릴 수 없었다.

이 비극적인 사건은 온 국민에게 씻을 수 없는 충격과 상실감을 안겼다. 또한 문화재 방재 시스템 강화와 우리 유산에 대한 시민의식을 고취하는 상징적 교훈으로 남아 있다.

acenes@news1.kr