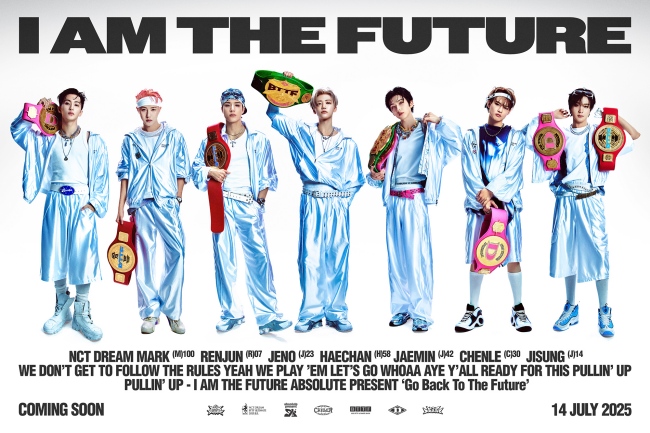

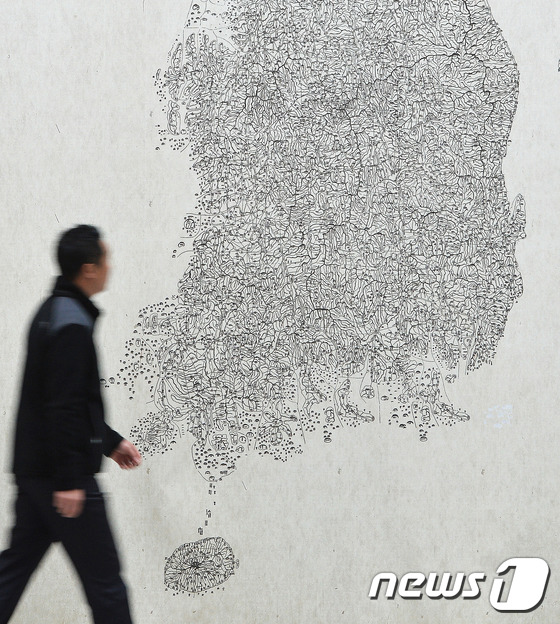

정부가 구글이 요청한 국내 정밀지도 반출 요청에 대해 ‘불허’ 결정을 내린 18일 오후 경기도 수원시 영통구 국토지리정보원 내 지도박물관에서 한 관계자가 분주히 움직이고 있다. 2016.11.18/뉴스1 © News1 이재명 기자

미국이 한국의 디지털 규제 정책을 관세 협상에서 문제 삼으면서 17년째 이어지고 있는 '고정밀 지도 데이터 반출 논란'이 주요 통상 쟁점으로 부상하고 있다.

15일 업계와 정부에 따르면 현재 정부에서는 구글과 애플이 각각 신청한 고정밀 지도 데이터 해외 반출에 대한 검토를 진행 중이다.

미국 무역대표부(USTR)는 '2025 국가별 무역 장벽 보고서(NTE)'를 통해 한국의 고정밀 지도 해외 반출 제한 정책이 미국 기업 활동에 방해된다고 지적했다. USTR은 "한국의 위치 기반 데이터 반출 제한으로 (구글 등) 해외 사업자가 경쟁에서 불리한 입장에 놓이게 됐다"며 "한국은 위치 기반 데이터 수출 제한을 유지하는 전 세계 유일한 시장"이라고 주장하고 있다.

고정밀 지도 데이터 논란은 한때 ‘안보 이슈’에 머물렀지만, 자율주행·스마트시티·위치기반 콘텐츠 등 첨단 산업의 핵심 인프라로 부상하면서 이제 산업 경쟁력과 데이터 주권이 맞물린 복합적인 통상 이슈로 진화하고 있다.

17년 동안 반복된 지도 반출 논란…정부, 8월 11일까지 판단 예정

고정밀 지도 데이터 반출 논의는 2007년 처음 구글이 한국 정부에 반출을 요청하며 시작됐다. 이후 정부는 분단국가라는 특수한 안보 환경을 고려해 군부대와 같은 군사·보안 시설이 노출될 수 있다는 이유로 부정적인 입장을 고수해왔다.

2016년 구글이 두 번째로 고정밀 지도 반출을 신청하자 정부는 △국내 서버 설치 △민감 시설 흐림·위장 처리 등 국내 사업자와 동일한 조건을 제시했으며, 결국 반출은 이뤄지지 않았다.

당시 업계에서는 국내 서버 구축 비용 대비 효율성, 향후 유사 문제시 서버 증설 가능성을 고려해 구글이 수용하지 않은 것이라는 해석이 나왔다. 이후 2023년 애플도 지도 데이터 반출을 요청했으나 불허됐다.

올해 두 빅테크가 다시 문을 두드렸다. 구글이 2월 18일, 애플이 6월 16일 각각 국외 반출을 공식 신청한 상태다.

주무 부처인 국토교통부는 구글 신청 건에 대해서는 국방부, 국가정보원, 과학기술정보통신부 등과 함께 반출 여부를 검토 중으로 8월 11일까지 결론을 내릴 예정이다. 애플 신청 건은 관련 절차가 진행 중인 것으로 알려졌다.

'자율 주행'까지 확장되는 위치 데이터…국내 업계 90% 반출 반대

구글과 애플이 요구하는 것은 '1 대 5000' 축척 지도 데이터(지도상 1㎝=실제 50m)로 골목, 건물까지 표현할 수 있어 이를 이용하면 정밀한 길 찾기가 가능해진다. 현행 구글 지도(축척 1대 2만 5000) 대비 5배 정밀한 데이터다.

구글은 정밀 지도 데이터를 확보한 다른 나라에서는 길 안내 서비스 등을 제공하며 글로벌 점유율을 80% 수준으로 확보하는 데 성공했다.

반면 데이터 확보가 이뤄지지 않은 한국에서는 데이터 부족에 따른 서비스 품질 저하를 겪고 있어 한국 사업자 대비 점유율이 낮은 편이다.

모바일인덱스에 따르면 2024년 4월 월간활성이용자(MAU) 기준 지도 및 내비게이션 애플리케이션 점유율(중복 사용 고려)은 네이버 지도 70.02%, 티맵 38.07%, 카카오맵 30.39%, 구글 지도 22.39% 순이다.

이러한 이유로 미국 정부는 국가별 무역장벽보고서(NTE)를 통해 지도 반출 제한을 비관세 장벽으로 지적해오고 있다.

고정밀 지도 데이터는 단순한 서비스 점유율을 넘어, 자율주행·증강현실(AR)·스마트시티 등의 핵심 기반이어서 미래 산업 주도권을 좌우한다.

국내 업계에서도 차세대 산업 경쟁력, 데이터 주권 측면에서 반대 입장을 펼치고 있다.

한국공간정보산업협회가 4월 회원사 239개를 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 지도 반출 허용에 90%의 반대 의견(매우 반대 67%, 반대 23%)이 나왔다.

산업에 미칠 수 있는 부정적 요소 질문에는 △구글의 독점 형성 및 국내 시장 잠식(30%) △무상 유출로 인한 관련 산업의 경쟁력 저하 및 국내 경제적 가치 저하(27%) △규제 및 관련 법 적용에 있어 국내 사업자와 해외 사업자의 역차별 심화(21%) 순으로 응답이 나왔다.

반면 산업계 기대 이익 질문에는 △없음(69%) △빅테크 협력을 통한 먹거리 창출(13%) △기술개발 투자 확대(7%) 등의 응답이 있었다.

업계의 반대와 다르게 국내에서도 정밀 지도 데이터 반출 제한의 실효성 문제를 제기하는 시각도 있다. 상업용 위성 서비스 확산으로 이미 고해상도 한반도 위성 이미지가 상업적으로 유통되기 시작하고 있다는 점에서, 기존 안보 논리의 정책적 타당성을 재검토할 필요가 있다는 주장이다.

seungjun241@news1.kr