(왼쪽부터)황경인 산업연구원 박사, 박재범 포스코경영연구원 수석연구원, 정현 법무법인 율촌 회계사, 박소연 김앤장 법률사무소 외국변호사, 구자민 미국 커빙턴 앤 벌링 변호사, 홍욱선 법무법인 율촌 외국변호사가 16일 서울 중구 KG타워에서 ‘미국 하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA) 관련 전문가 대담’ 전 기념 촬영을 하고 있다.(사진=방인권 기자)

◇K배터리, 위기·기회 파악해 철저히 준비해야

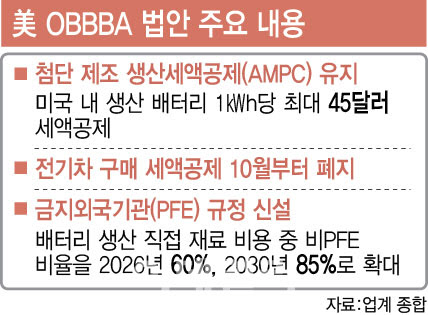

OBBBA 통과로 미국 현지에서 배터리를 생산하는 기업에 세액공제를 제공하는 첨단제조 생산세액공제(AMPC·45X) 혜택은 유지됐지만, 전기차를 구매하는 소비자들에게 최대 7500달러의 세액공제 혜택을 제공하는 조항(30D)이 조기 폐지되면서 수요 위축으로 어려움을 겪을 수 있다는 건 우려할 지점이다.

중국계 기업을 견제하기 위해 해외 우려 기관(FEOC) 관련 조항이 45X에도 포함된 것은 우리 기업들에 기회 요인이다. 이번 법안에서 신설된 금지외국기관(PFE) 규정에 따라 내년부터 AMPC를 수령하기 위해서는 ‘실질적 지원 비용 비율’(MACR)을 만족해야 한다. 배터리 생산에 사용되는 원재료 비용 중 비(非) PFE 직접 재료 비용 비중을 내년 60%를 시작으로 오는 2030년 85%까지 높여야 한다.

사실상 중국산 재료의 비중을 내년부터 계속해서 낮춰 나가야 한다는 의미로, 우리 기업에는 장기적으로 유리하다. 다만 배터리 생산에 필요한 핵심 원료에 대한 중국 의존도가 높은 만큼, 향후 국산화 등 공급망 안정화 노력이 필요하다는 제언이 나왔다.

[이데일리 이미나 기자]

△홍욱선 = 30D의 경우 보조금이 7500달러인데, 거의 1000만원이다. 현실적으로 (조항이 폐지되면) 전기차가 비싸질 수밖에 없다. 지금도 전기차 수요가 위축돼 있는데, 그 차들이 더 비싸지면서 수요가 더 떨어질 것이다. 수요가 떨어지면 자동차 제조사(OEM)들이 수익을 줄이기보다 배터리 기업들에 가격을 더 낮추라는 압박이 있을 수 있다.

△황경인 = 유럽을 보면 2023년에 주요국에서 전기차 보조금을 줄이거나 없애는 방향으로 정책을 전환한 이후 이들 국가에서 전기차 판매 증가율이 감소했다. 그러면서 캐즘(일시적 수요 정체) 얘기가 나오기 시작했다. 전기차와 배터리 모두 초기 시장이다 보니 정책 영향을 많이 받고 보조금 민감도가 높다. 미국 시장도 (30D 폐지로) 유럽과 같은 경로를 밟을 가능성이 있다. 미국에 대규모 투자를 하고 있는 국내 기업들에 영향이 있을 것이다.

△박소연 = 30D와 45X 조항을 같이 봐야 한다. 전기차 구매를 장려하는 세액공제를 폐지하면 이미 진행되는 캐즘이 심화하고 수요가 줄어드니까 배터리 생산도 줄어들면서 생산 세액공제를 주는 45X 보조금도 받기 어려워질 수밖에 없다. 결과적으로 30D가 사라지면 45X 혜택도 같이 줄어들 위험이 있는 것이다. 배터리 에너지저장시스템(ESS)에 대한 보조금(48E)은 남아있기 때문에 배터리 기업들이 ESS향 배터리 생산에 집중해 타격을 줄이는 방법도 고려할 수 있지만, 그 실효성은 회사에 따라 다를 것이다.

(왼쪽부터)정현 법무법인 율촌 회계사, 박재범 포스코경영연구원 수석연구원, 황경인 산업연구원 박사, 박소연 김앤장 법률사무소 외국변호사, 구자민 미국 커빙턴 앤 벌링 변호사, 홍욱선 법무법인 율촌 외국변호사가 16일 서울 중구 KG타워에서 ‘미국 하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA) 관련 전문가 대담’에서 토론하고 있다.(사진=방인권 기자)

△박재범 = 미국만큼은 여전히 탈중국 공급망 기조가 유지되고 있어 긍정적이다. 다만 미국에 진출한 많은 배터리 기업들이 여전히 중국산 소재를 쓰고 있는데, 공급망을 재점검해 볼 필요가 있다. 개정된 IRA 법안에는 PFE가 아닌 공급망, 즉 탈중국 공급망에서 조달해야 하는 소재의 비중을 정의하고 있다. 몇 년의 시간을 줄 테니 적어도 미국에서 보조금을 받으려면 탈중국 공급망을 구축하라는 의미로 받아들일 필요가 있다. 이는 바이든 정부에서도 그랬고 트럼프 정부에서나 변함 없이 유지되는 기조이므로 앞으로도 바뀌지 않을 가능성이 크다.

△구자민 = 결과적으로 중국 기업과 중국 기업의 미국 자회사, 중국 기업의 기술을 사용해 배터리를 생산하는 기업들의 경우 세액공제를 못 받게 됐다. 탈중국 기업들은 세액공제를 받을 수 있기 때문에 한국 기업들이 경쟁하는 데 많은 기회가 될 것 같다.

△황경인 = 미국의 관세 정책도 영향을 줄 것 같다. 수입산 원료와 소재에 부과되는 관세 때문에 한국 배터리 기업의 미국 현지 생산 비용 상승이 불가피하다는 점은 우려스럽다. 다만 트럼프 2기 행정부는 중국산 원료·소재에 상대적으로 고율의 관세를 부과할 것이기 때문에 이 부분이 국내 소재 기업에는 일정 정도 기회 요인으로 작용할 수 있다.

(왼쪽부터)황경인 산업연구원 박사, 박재범 포스코경영연구원 수석연구원, 정현 법무법인 율촌 회계사, 박소연 김앤장 법률사무소 외국변호사, 홍욱선 법무법인 율촌 외국변호사, 구자민 미국 커빙턴 앤 벌링 변호사가 16일 서울 중구 KG타워에서 ‘미국 하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA) 관련 전문가 대담’ 전 기념 촬영을 하고 있다.(사진=방인권 기자)

△황경인 = 전기차 이외의 전방 산업에 주목해야 한다. ESS도 그 중 하나다. 북미 전력망 프로젝트가 많아지고, 중국이 고관세로 진입하지 못하면 우리에게 기회가 있다. 드론과 인간형 로봇(휴머노이드) 시장도 추가하고 싶다. 전 세계적인 지정학적 갈등으로 각국 국방비 지출이 늘고 있다. 군용 드론 시장 규모도 앞으로 성장세가 예상된다. 군용 드론은 경량화, 고밀도화, 충·방전 속도 향상이 중요해 고성능 배터리를 주력으로 하는 우리 기업에 기회가 올 수 있다.

전기차 캐즘으로 배터리 경쟁 구도가 성능 경쟁에서 가격 경쟁으로 바뀌었는데, 이걸 다시 성능 경쟁 구도로 바꿔야 한다. 휴머노이드도 배터리 성능이 중요하고 배터리가 차지하는 원가 비중도 적게는 4%, 많게는 10% 정도로 적지 않은 것으로 알고 있다. 중장기적으로 주목해야 할 유망 분야다.

△박재범 = 문제는 해당 시장이 열리기까지 시간이 너무 많이 남았다는 것이다. 2030년 이후 휴머노이드, 드론, 도심항공교통(UAM) 등 다양한 시장이 열리겠지만 2030년까지 버틸 수 있는 체력과 체질을 갖췄는지 걱정이다. 다른 나라들의 정책에 너무 의존하는 것이 많다는 것도 우려되는 점이다. 내수 시장의 한계로 해외에서 중국 기업들과 경쟁해야 한다면 근원, 본원적인 경쟁력을 키우는 것이 과제다.

전기차 외에 새로운 시장으로 부각 중인 ESS가 한국 기업들에 기회의 시장은 맞지만, 현재 ESS는 리튬인산철(LFP) 배터리가 장악하고 있다. 자칫 큰 글로벌 시장이 열려도 우리 기업들에는 유효하지 않은 시장이 될 우려도 있다. 장기적인 안목과 로드맵을 갖고 대응해나가야 중국 기업들과의 경쟁에서 승산이 있다.

-기업들이 당장 체크해야 될 것 중 우선순위는.

△정현 = 당장 기업들이 컨트롤할 수 있는 건 결국 공급망을 점검하는 것이다. 원재료 부품 조달 경로나 매입 기준을 점검해야 한다. 또 사전에 규제·환경에 대한 이해도를 높이고 거기에 맞춰 대응할 필요가 있다.

△홍욱선·구자민 = 45X나 모든 문제에 있어 준법(컴플라이언스)가 가장 중요하다. 최근 들어 (규제가 엄격해진 만큼) 비자 문제도 더 신경 써야 한다. 미국 현지에서 투자를 하고 고용할 때 조건을 엄격하게 맞추는 등 대응해야 한다. 미국에서 미국 기업들은 대관 업무를 적극적으로 하는데, 한국 기업들은 비교적 소극적이다. 기업의 입장을 정확하게 전달하는 게 가장 중요하다.

△박소연 = (개정된 IRA에서) PFE의 경우 채무 요건과 지원 비율 산정 요건 등 모호한 게 많아 제대로 검토할 필요가 있다. 정확한 가이던스가 나오기 전까지 미국에 어떤 입장을 전달할지 고민할 필요가 있고, 특히 이번에는 가이던스가 지난 IRA 때보다 빨리 나올 가능성도 있어 빠른 준비가 필요할 것 같다. 요건이 더 명확해지기 전까지는 탈중국을 유도하는 법안의 취지를 고려해 공급망을 계속 관리해야 할 것으로 본다.