서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 2025.7.17/뉴스1 © News1 신웅수 기자

'사법 리스크 해소'로 이재용 삼성전자(005930) 회장의 '뉴삼성' 행보가 본격화할 것으로 예상되면서 반도체 경쟁력 회복을 위해 어떤 조치를 내놓을 것인지에 경제계 이목이 쏠리고 있다. 현재의 위기가 반도체에서 출발한 만큼 삼성전자의 위상 회복을 위해서는 반도체 위기 극복이 핵심인 까닭이다.

이 때문에 이 회장이 지난 2019년 내놓은 반도체 비전이 재조명받고 있다. 당시 이 회장은 오는 2030년까지 133조 원을 투자해 시스템 반도체 세계 1위에 오른다는 목표를 제시했다.

21일 업계에 따르면 사법 리스크 족쇄에서 완전히 벗어난 이 회장이 직면한 최대 과제는 반도체 시장에서의 삼성전자 역량 회복이 꼽힌다. 이 회장이 지속해서 키우고 싶다고 강조해 온 파운드리(반도체 위탁생산) 사업을 재건하고 SK하이닉스에 주도권을 내준 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 회복이 급선무다.

이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2025 삼성호암상 시상식에 참석하고 있다. 2025.5.30/뉴스1 © News1 김성진 기자

'시스템 반도체 비전 2030' 목표…TSMC '높은 벽' 넘고 생존법 찾아야

파운드리 사업은 이 회장이 가장 관심을 갖고 역량을 집중시키고자 하는 사업 중 하나다. 이 회장의 경영 능력을 입증할 수 있는 사업으로 꼽힌다.

앞서 이 회장은 2019년 2030년까지 시스템 반도체 세계 1위를 달성하겠다는 '시스템 반도체 비전 2030' 목표를 정했다. 당시 그는 시스템 반도체 분야에만 2030년까지 133조원을 투자할 것이라고 밝혔다.

그러나 당시와 비교했을 때 삼성전자의 시장 점유율은 대만의 TSMC보다 더 벌어졌다.

시장조사기관 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 삼성 파운드리의 점유율은 7.7%다. 2019년 점유율 8.1%보다 0.4%포인트(p) 하락했다. 업계 1위 대만 TSMC(67.6%)와 격차도 크지만 3위인 중국 SMIC(6%)와 격차도 좁혀지는 분위기다.

삼성전자 입장에선 TSMC와 경쟁보다는, 고객 확보를 최우선으로 한 독자적인 생존 노선을 구축해야 하는 것이 현실적인 목표다.

현재 삼성전자는 고전 중인 파운드리 분야에서 기술 경쟁력 확보에 집중하며 내실을 다지고 있다. 이를 위해 연말 양산을 시작하는 2나노(nm·10억 분의 1m) 공정에 역량을 모으고 있다.

2나노는 3나노 공정 대비 성능이 12%, 전력 효율성이 25%가량 향상된 기술이다. 업계는 삼성의 2나노 수율을 30~40% 수준으로 파악하고 있다. 삼성은 이를 연말까지 TSMC 수준인 60% 이상으로 높여 대량생산 해 3나노 공정에서의 실패를 반복하지 않는 것이 최대 목표다.

이 회장의 파운드리 사업에 대한 애정은 변함없다. 그는 지난해 10월 한·필리핀 비즈니스 포럼에서도 "(파운드리·시스템LSI 사업을) 분사하는 데는 관심이 없다"며 "우리는 (파운드리) 사업의 성장을 갈망(hungry)하고 있다"고 했다.

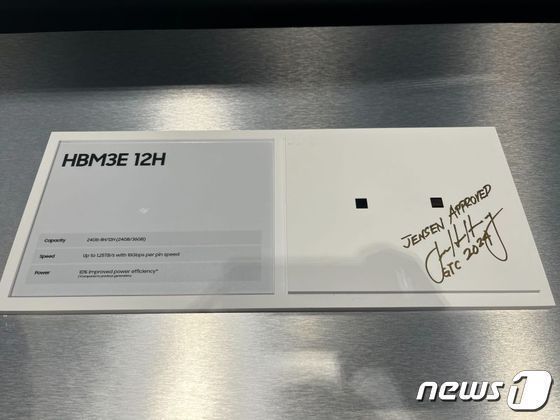

젠슨 황 엔비디아 CEO가 'GTC 2024' 삼성전자 부스를 찾아 HBM3E 12H 제품에 사인을 했다. (한진만 삼성전자 부사장 SNS 갈무리) © News1 한재준 기자

SK하이닉스에 주도권 내준 HBM…D램 강자 역량 되찾아야

HBM은 삼성전자가 최근 겪은 실패 중 가장 뼈아픈 분야다.

HBM은 D램 여러 개를 수직으로 쌓은 새로운 형태의 D램으로, AI(인공지능) 반도체용 메모리로 활용된다. AI 시장이 커지면서 HBM은 최근 반도체 시장에서 가장 큰 호황을 누렸다.

그러나 삼성전자는 웃지 못했다. 삼성전자는 D램 부문에서 33년 연속 1등이지만, 유독 HBM 시장에서는 부진을 면치 못했다. 시장의 흐름을 읽지 못하고 투자를 제때 하지 못한 탓이다. 그 사이 SK하이닉스는 올해 1분기 기준 HBM 시장의 70% 이상을 점유하며 주도권을 가져갔다.

이 회장의 최우선 과제는 아직 엔비디아에 납품하지 못하고 있는 HBM3E 12단 제품 납품 성공과 연말로 예상되는 차세대 HBM4에서 경쟁에 밀리지 않는 것이다.

이를 위해 삼성전자는 HBM 생산에 차세대 1c(10나노급 6세대) D램 공정을 선제 도입하는 등 경쟁사 제품들과 차별화를 시도하고 있다.

업계에선 삼성전자가 한번 경쟁에서 밀린 HBM 부문에서 주도권을 가져오기는 힘들 것이라는 전망이 지배적이다. 그럼에도 일각에선 이 회장이 새로운 리더십을 통해 정상화를 이룰 수 있을 것이라는 기대감도 적지 않은 상황이다.

글로벌 경영에 본격적으로 나선 이 회장이 반도체 분야에서 대형 인수합병(M&A)을 추진할지에도 관심이 모인다.

올해에만 3건의 M&A를 성사한 삼성전자는 아직 반도체 부문에서는 이렇다 할 성과가 없다. 그간 삼성전자는 그동안 영국의 반도체 설계 기업 ARM과 독일, 네덜란드의 차량용 반도체 기업 인피니언, NXP 등을 M&A 대상으로 검토한 것으로 알려졌지만 실제 결실로 이뤄지진 않았다.

반도체 기업의 경우 대부분 국가 주요 산업으로 분류돼 외국기업의 인수를 허용하지 않는 경우가 대부분이다.

그럼에도 낙관론이 완전히 사라지지는 않았다. 삼성전자가 그만큼 M&A 의지가 어느 때보다 확고하기 때문이다.

khan@news1.kr