15일 업계에 따르면 멕시코 경제부는 지난 10일(현지시간) 멕시코와 자유무역협정을 맺지 않은 국가로부터 수입되는 총 1463개 품목에 대해 관세를 인상하는 법안을 의회에 제출했다. 특히 소형 자동차의 경우 현행 15~20%에서 50%까지 세율이 치솟는다. 자동차 외에도 철강, 장난감, 오토바이에는 35% 관세가, 섬유 제품에는 10~50%의 관세가 부과된다.

기아 멕시코 공장 전경(사진=기아)

가뜩이나 미국의 25% 관세 폭탄에 신음하는 우리 완성차 및 부품 업계에는 엎친 데 덮친 격이다. 멕시코는 우리나라의 자동차 부품 2위 수출국이다. 한국무역협회에 따르면 올해 1~7월 대 멕시코 자동차 부품 수출액은 11억2000만달러로 1위 미국(47억4000만달러) 다음이다.

멕시코는 우리 완성차 산업의 주요 해외 생산기지 중 하나다. 몬테레이시 소재 기아(000270) 생산 공장에서는 ‘K4(한국명 포르테)’ 등 연간 40만대를 만들어 내수 판매하거나 미국 등에 수출한다. 현대모비스(012330), 현대위아(011210), 한온시스템(018880), HL만도(204320) 등 주요 부품 업체들도 현지에 진출해 있다.

멕시코 현지에서 만들어 판매한다고 해서 완성차 업체인 기아에 관세 영향이 없는 것은 아니다. 이항구 한국자동차연구원 연구위원은 “기아는 주로 조립용 부품을 국산을 많이 쓰는데 50% 부품 관세를 부과받을 시 다른 현지 거래선을 찾을 수밖에 없다”며 “새 벤더를 찾더라도 외국 부품을 쓰는 것은 공급망 안정성 측면에서 리스크”라고 설명했다.

제일 큰 문제는 2,3차 벤더 이하 부품사들이다. 이들은 50% 관세 부과가 현실이 될 시, 세계 2위 규모의 수출 판로가 끊기게 된다. 멕시코에서 만든 차는 미국으로도 수출된다. 일본에서 미국으로 수출되는 자동차 관세가 27.5%에서 15%로 낮아졌고, 우리는 여전히 25%를 부과받는 상황이다. 미국에서 일본차와 경쟁을 펼치는 현대차그룹더러 “50% 관세를 부과받은 한국 부품을 사 달라”고 할 수 없는 노릇이다.

현지 생산을 시도할 수 있는 것도 아니다. 조철 산업연구원 연구위원은 “부품 단가가 올라가면 생산 자체에도 타격이 있는데, 영세한 업체가 현지 생산을 시도하기는 어렵다”며 “관세를 피한다고 쉽게 현지 생산 투자를 결정하기는 어렵다”고 말했다.

전문가들은 우리 완성차 산업 생태계를 떠받치는 부품사들의 고사를 막기 위해 추경 등 특단의 조치를 세워야 한다고 조언했다. 지난 4월 경기도는 제너럴모터스(GM), 포드, 스텔란티스 등이 위치한 미국 미시건주와 국내 부품사를 연계해 주는 협약을 체결했다. 중앙정부 차원에서도 이 같은 부품사 살리기 정책을 펼쳐야 한다는 것이다.

김필수 대림대 미래자동차학부 교수(부총장)는 “자동차 산업은 생태계가 한 번 무너지면 복구하는 게 매우 어렵고 후유증이 크다”며 “관세 위기는 기업의 잘못이 아니기 때문에 추경을 통해 관세에 따른 손실을 메꿔 줘야 우리 완성차 산업이 지속 가능하다”고 강조했다.

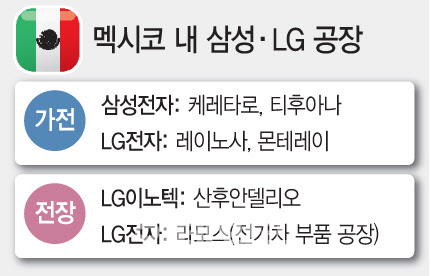

◇삼성·LG 가전제품, 멕시코 거쳐 美 판매 ‘비상’

멕시코 케레타로에 있는 삼성전자 가전 공장에서 직원이 세탁기를 조립하고 있다.(사진=연합뉴스)

냉장고, 세탁기 등 가전제품을 만들기 위해서는 철강이 필요하다. 멕시코로 들어오는 철강 가격이 높아지면 기업이 고스란히 상승분을 부담하거나 완제품인 가전제품의 가격을 올려야 한다. 현재 멕시코가 부과하겠다고 발표한 철강 관세율은 35%다.

삼성전자와 LG전자는 주요 수출국인 미국에서 점유율 상위권을 차지하고 있지만 가격 경쟁력을 잃을 경우 현지 기업에 점유율을 뺏길 수 있다. 시장조사기관 트랙라인에 따르면 지난해 미국 생활가전 시장 점유율은 △LG전자 21.1% △삼성전자 20.9%로 국내 기업이 42%를 차지했다. 다만 미국 가전기업 GE가 17%로 바짝 따라붙으며 3위를 기록했다.

최근 트럼프 정부의 관세 정책으로 인해 국제 질서가 재편되고 있는 만큼 국내 기업들은 긴장을 늦출 수 없는 상황이다. 가전업계 관계자는 “지금은 그동안 관례나 상식으로 여겨졌던 질서들이 통하지 않는 시대”라며 “가전 기업들이 미국·멕시코·캐나다(USMCA) 무역 협정으로 멕시코에 기대고 있지만 이것 또한 트럼프 대통령의 의지에 따라 한 순간에 없어질 수 있는 현실”이라고 설명했다.

[이데일리 문승용 기자]