[이데일리 김일환 기자]

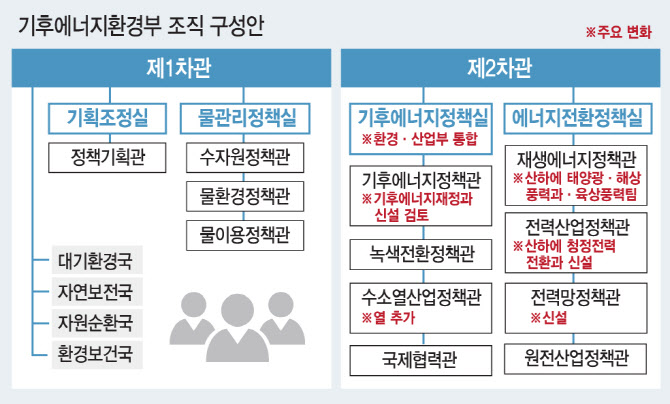

구성안에 따르면 기존 환경부의 환경 정책을 맡은 조직은 1차관 산하로, 환경부의 기후 정책과 산업부의 에너지 정책 조직은 2차관 산하로 편입된다. 규모는 4실 16국 체제로 현행 유지하되 전력망과 재생에너지에 힘을 실었다.

◇진도 더딘 전력망 구축에 힘 실어

가장 큰 변화는 전력망정책관 신설이다. 전력망 정책은 현재 전력정책관 산하 전력계통혁신과가 도맡아 왔는데, 이를 관(국)으로 격상한다. 그 산하에 전력망정책과를 신설하고 기존 전력정책관 산하의 계통운영혁신과와 분산에너지과도 이곳으로 옮긴다.

신설 전력망정책관은 이재명 정부의 에너지 부문 핵심 정책인 ‘에너지 고속도로’를 중심으로 정체된 국내 전력망 구축에 속도를 내는 역할을 할 전망이다.

유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 “전력망의 중요성이 그 어느 때보다 큰데 사실 진도가 잘 안 나는 상황”며 “정부가 전력망 구축을 한국전력(015760)공사에만 맡기지 않고 직접 속도를 내겠다는 의지의 표현 같아 고무적”이라고 평가했다.

석광훈 에너지전환포럼 전문위원은 “재생에너지가 늘어나면 그만큼 전력망 운영도 복잡해지는 만큼 전문조직이 필요하다”며 “독립적이고 전문적인 전력시장 규제기관 신설도 검토해야 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

전력망이 빠진 전력정책관 산하에 청정전력전환과도 신설한다. 석탄화력을 재생에너지로 전환하는 과정도 별도로 챙기겠다는 취지로 풀이된다. 정부는 2040년까지 국내 모든 석탄화력발전소를 폐쇄한다는 계획을 세우고 있다. 이를 위해선 관련 기업과 인력의 재배치, 지역경제 위축에 대한 대책 마련이 병행돼야 한다.

◇태양광·풍력 구분해 보급에 ‘속도’

재생에너지 보급 확대를 위해 재생에너지정책관 조직도 대폭 개편한다. 기존에는 산하 3개 과가 정책과 산업, 보급을 각각 챙겼는데 앞으론 에너지원별로 태양광, 해상풍력과로 각각 구분키로 했다. 육상풍력사업도 별도 팀 체제로 운영한다.

유 교수는 “태양광과 풍력, 해상풍력과 육상풍력은 완전히 별도의 특성을 지니기 때문에 이를 구분해서 보급에 속도를 내겠다는 취지”라고 평가했다.

다만, 이 같은 에너지원별 구분법이 자칫 보급 속도에 치중해 산업 공급망을 약화할 수 있다는 우려도 뒤따른다. 현재 국내에 설치하는 태양광 모듈의 약 70%는 전 세계 시장을 장악한 중국산에 의존하고 있다는 비판이 뒤따른다.

석 전문위원은 “국내 재생에너지 기업의 기술력이 세계 수준에서 뒤처진 상태”라며 “무조건 국산 사용을 강요할 순 없지만 기술력을 갖춘 국내 기업을 지원해가며 균형을 맞춰갈 필요가 있다”고 제언했다.

김성환 환경부 장관이 지난 9일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 환경부 출입기자단과 간담회를 하고 있다. (사진=환경부)

정연제 서울과기대 에너지정책학과 교수는 “탄소중립을 위해선 열도 전력 못지않게 중요하지만 지금껏 소홀했던 측면이 있다”며 “열을 따로 떼어낸 건 긍정적”이라고 평가했다.

정부는 그 밖에도 기후대응기금과 전력산업기반기금 등을 관리하기 위해 2차관 기후에너지정책실 산하에 기후에너지재정과 신설도 검토 중으로 알려졌다.

한편 이번 부처 재편 과정에서 기존 환경부 산하에선 생활환경과는 폐지된다. 또 기존 산업부 산하 에너지기술과는 환경부의 녹색기술개발와 합친 기후에너지기술과로 재편된다. 기존 에너지안전과와 에너지효율과도 에너지안전효율과로 합쳐진다. 원전산업정책국은 기존 3과(산업정책·환경·지역협력) 체제를 유지한다.