서울 도봉구 서울로봇인공지능과학관에 전시된 수술로봇.© News1 권현진 기자

과학기술 인재의 '탈(脫)한국' 현상이 심화되고 있다. 특히 국내에서 근무 중인 20~30대 이공계 인력 10명 중 7명은 열악한 연구환경과 낮은 보상체계 탓에 해외 이직을 희망하는 것으로 나타났다.

최근 고등학교 최상위권 학생의 의대 쏠림이 가속화하는 가운데, 이공계를 택한 인재들마저 더 나은 연구환경과 경력 기회를 찾아 해외로 이탈하는 경향이 두드러지고 있다.

한국은행이 지난 30일 발표한 'BOK 이슈노트: 이공계 인력의 해외 유출 결정요인과 정책적 대응방향' 보고서에는 한은 조사국 거시분석팀의 이같은 분석이 담겼다. 연구팀은 국내외 이공계 인력 2700여 명을 대상으로 설문조사를 실시해, 이공계 인력의 해외 유출 실태와 결정요인을 실증 분석하고 정책적 대응 방향을 제시했다.

보고서에 따르면 국내 근무 중인 이공계 인력의 42.9%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있으며, 특히 20~30대 젊은 연구자층에서는 그 비율이 70%에 달했다(국내 근무자 집단 기준 39.9%).

우리나라 이공계 인력의 해외 진출은 꾸준히 확대되는 추세다. 미국에서 근무하는 한국인 이공계 박사 인력은 2010년 약 9000명에서 2021년 1만 8000명으로 두 배 증가했다.

링크드인(LinkedIn) 데이터를 기반으로 한 순유출 규모도 2015년 이후 바이오와 ICT 분야를 중심으로 확대됐다. 특히 국내 주요 5개 이공계 대학 출신 인력이 전체 순유출의 47.5%(2004~2024년 평균)를 차지해, 최상위권 인재층의 해외 이탈이 뚜렷하게 나타났다.

해외 이직을 고려하는 주요 요인으로는 금전적 요인(66.7%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 국내 인력의 절반 이상은 연봉 수준에 대해 '불만족' 또는 '매우 불만족'이라고 응답한 반면, 해외 인력은 이 비중이 20% 미만에 그쳤다.

분야별로는 바이오·제약·의료기기, 전기전자·반도체, IT·소프트웨어·통신 순으로 불만족 비중이 높았다. 특히 전기전자·반도체와 자동차·모빌리티 분야는 국내 평균 연봉이 높은 편임에도 불구하고, 석·박사급 인력들은 기업 성과에 비해 보상이 충분하지 않다고 인식하는 것으로 나타났다.

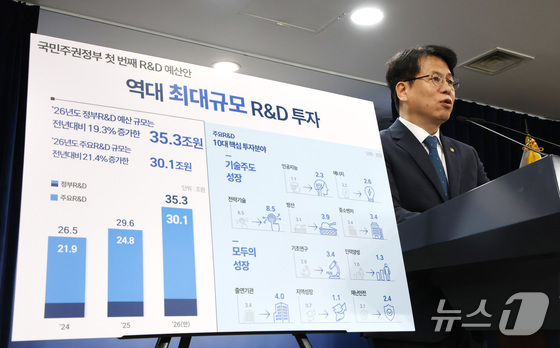

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 지난 8월 서울 종로구 정부서울청사에서 26년도 주요 RnD 배분, 조정(안) 브리핑을 하고 있다.© News1 임세영 기자

"정부, 최고 수준 인재에 직접적이고 과감한 지원 강화해야"

보고서는 이공계 인력의 해외 이직은 단순히 금전적 요인으로만 설명하기보다, 보다 폭넓은 관점에서 이해할 필요가 있다고 강조했다. 설문 결과에 따르면 해외 이직의 주요 요인은 금전적 보상 외에도, 연구 생태계 및 네트워크(61.1%), 기회 보장(48.8%) 등 비금전적 요인에서도 높은 응답률을 보였다.

또한 현 직장에 대한 만족도 역시 '연구 생태계 및 네트워크'와 '근무 여건' 항목에서 국내외 간 격차가 크게 나타났다. 아울러 응답자의 81%는 이공계 인력의 해외 이직을 '심각하다'고 평가했으며, 과학기술 발전을 위한 시급한 과제로 '연구환경 개선'(39.4%)을 '과감한 금전 보상'(28.8%)보다 더 중요하게 꼽았다.

이는 단순한 급여 수준의 문제가 아니라, 연구환경의 질적 수준과 경력 발전 기회의 제약이 인력 이동의 주요 배경으로 작용하고 있음을 시사한다.

이공계 석학과 전문가들은 정부가 최고 수준 인재에게 직접적이고 과감한 지원을 강화하는 동시에, 민간에서도 우수 인재에 대한 인센티브가 작동할 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다고 지적했다.

아울러 민간기업에서도 우수 인재 채용 시 세액공제 등 보상 여건을 강화하고, 창업 친화적 환경을 조성해 젊은 세대가 '이공계를 선택해도 충분히 고소득과 성장 기회를 얻을 수 있다'는 비전을 가질 수 있도록 해야 한다고 강조했다.

최준 한은 조사국 거시분석팀 과장은 "기업이 우수 연구인력에 과감히 성과 보상을 할 수 있도록 세제 개편을 해주는 게 바람직하다"고 말했다.

thisriver@news1.kr