국내 석유화학업계 한 관계자의 푸념이다. 최근 몇 년간 전기료가 급등하며 기업들의 부담이 크게 늘었는데, 특히나 중국발(發) 공급과잉으로 생존 위기에 직면한 철강·석화 업체들에는 전기료 부담이 치명타가 됐다는 것이다. 산업용 전기요금은 2021년(1~6월) kwh당 102.4원에서 2025년(1~6월) 179.2원으로 75% 급등했다. 한국전력이 막대한 부채를 해소하고자 전기료를 인상한 영향이다.

한전이 짊어진 205조원(지난해 기준)의 초대형 부채 문제를 해결해야 한다는 것에는 대체로 동의한다. 그러나 이로 인한 전기료 폭탄 탓에 우리 기간 산업이 흔들린다면 얘기는 달라진다. 현재 철강·석화 업계는 공급과잉, 글로벌 수요 둔화, 탄소 규제 강화 등 삼중고를 겪고 있다. 공장들은 도미노 무너지듯 가동을 중단하고 있으며, 아예 설비를 폐쇄하는 사례들도 적잖다.

정부가 특정 산업군에만 차별지원 한다는 비판이 있을 수 있다. 그러나 각 산업이 처한 현실에 맞춰 정책을 펼치는 것이 정부의 역량을 평가하는 기준이기도 하다. 이런 사례가 특이한 것도 아니다. 이미 영국은 지난 6월 기업 전기요금을 최대 25% 낮추는 ‘신산업전략’을 발표했으며, 독일도 2023년 경기부양을 위해 2027년까지 전기세를 감면하는 정책을 내놓은 바 있다.

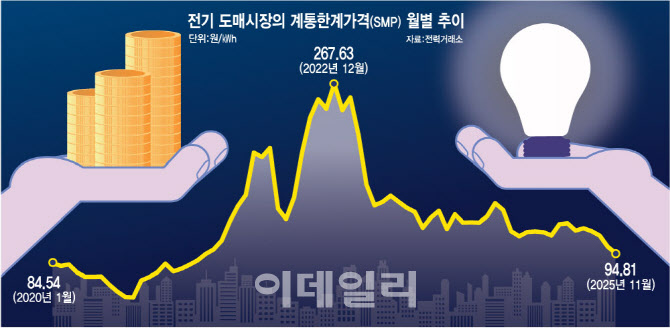

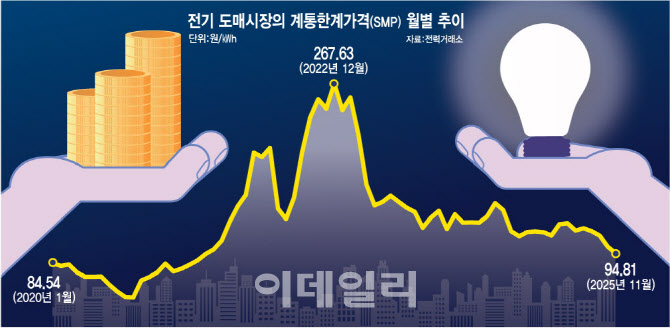

철강·석화 업계가 뼈를 깎는 구조조정을 시작한 것에 발맞춰 전기요금을 인하한다면 그 효과는 더 빠르고 확실하게 나타날 수 있다. 최근 전력 도매시장의 기준가격인 계통한계가격(SMP)이 지난 크게 떨어진 건 좋은 기회다. SMP는 2021년 9월 이후 50개월 만에 1킬로와트시(㎾h)당 100원 밑으로 내려갔다.

철강·석화는 우리나라 경제를 떠받치는 기간 산업이다. 이 산업군이 흔들리면 지역 경제가 무너지고 국가 경제 전체가 흔들리게 된다. 최근 급격한 원화가치 하락 이유를 산업경쟁력 약화에서 찾는 전문가들이 많다. 정부가 신속한 결단을 내리지 못한다면 일본처럼 영원한 저성장의 늪에 빠지는 것도 시간문제일 수 있다.

[이데일리 김정훈 기자]