프랭크버거가 진격의 거인 콜라보 세트를 출시하며 ‘심장을 바쳐라!’ 이벤트를 진행한다. (사진=프랭크버거 홈페이지 캡쳐)

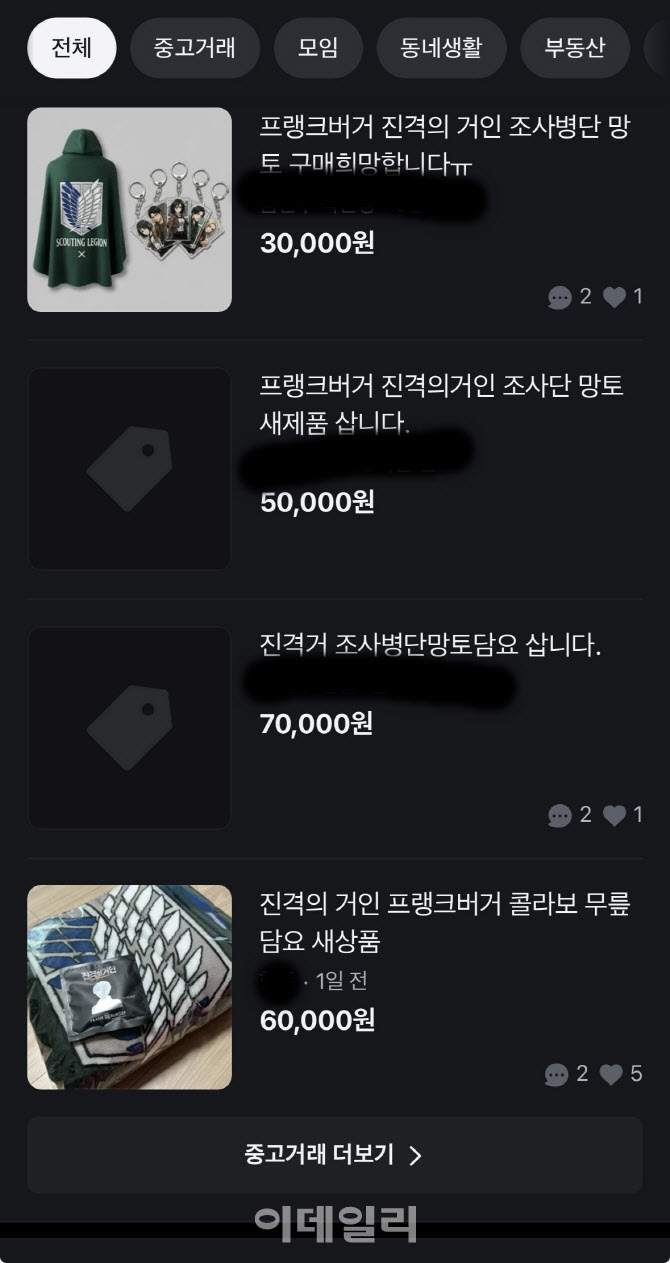

중고거래 플랫폼에서 프랭크버거의 조사병단 담요팩이 정가보다 높은 가격에 거래되고 있다. (사진=당근마켓 캡쳐)

맘스터치는 이 분야의 선두 주자다. 넥슨의 블루 아카이브, 스마일게이트의 로스트아크 등 인기 게임과 협업할 때마다 온·오프라인을 동시에 공략하는 양동작전을 펼쳤다. 오프라인에서는 매장 내외부를 게임 캐릭터로 꾸민 팝업스토어형 매장을 운영해 팬들이 마치 성지순례를 하듯 현장을 방문해 인증샷을 남기게 유도했다. 동시에 온라인에서는 굿즈를 확보하려는 주문이 빗발치며 배달 앱 내 접속이 일시 지연되거나, 주문량을 감당하지 못한 다수의 매장이 영업을 일시 중단하는 진풍경을 낳기도 했다.

피자알볼로는 소비 과정에 챌린지 요소를 도입해 재미를 극대화했다. 게임 원신과의 협업 당시, 매장 직원을 향해 게임 속 대사를 큰소리로 외쳐야 굿즈를 주는 미션을 걸었다. 다소 민망할 수 있는 상황이지만, 이는 1020세대에게 하나의 놀이 문화이자 인증하고 싶은 콘텐츠로 소비됐다. 브랜드가 소비자에게 놀 거리를 제공함으로써 자발적인 바이럴 마케팅 효과를 톡톡히 본 사례다.

유통업계 관계자는 “기존 대중 마케팅은 막대한 비용 대비 전환율이 떨어지지만, 강력한 IP를 활용한 핀셋 마케팅은 실패 확률이 낮고 객단가를 높이기 쉽다”고 설명했다.

F&B 업계가 이토록 마니아층에 집착하는 이유는 명확하다. 불황일 때 대중은 지갑을 닫지만, 팬덤은 오히려 지갑을 열기 때문이다. 전문가들은 이를 디깅(Digging) 소비의 일환으로 분석한다. 자신의 취향을 깊게 파고드는 행위에 대해서는 비용을 아끼지 않는 심리다. 일반 소비자는 점심값 1000~2000원 인상에 민감하게 반응하며 이탈하지만, 팬덤 소비자는 굿즈 퀄리티만 보장된다면 2만~3만원대 세트 메뉴도 망설임 없이 결제한다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “한정판 굿즈 획득 성공을 SNS에 인증하고, 커뮤니티에 매장 재고 현황을 실시간으로 공유하는 등 브랜드의 바이럴을 주도하기도 한다”며 “펀슈머를 잡으려는 F&B업계의 다양한 시도가 이어질 것”이라고 설명했다.