[이데일리 문승용 기자]

‘풍선효과’가 규제의 틈을 비집고 자금이 외곽으로 이동하는 현상이라면, ‘진공효과’는 규제가 전면으로 확대될 때 자금이 중심으로 응집되는 현상이다.

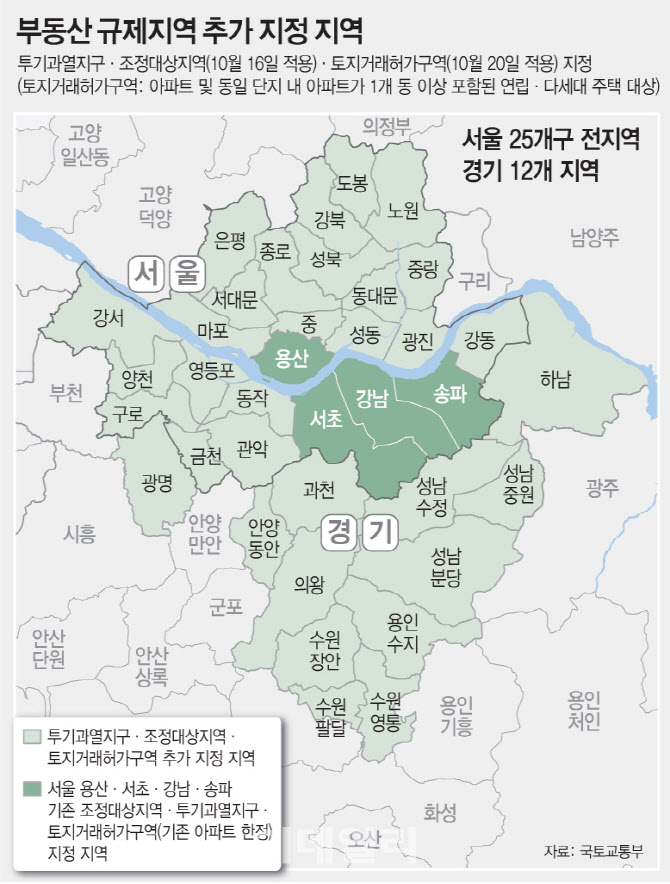

규제가 시장의 통로를 막으면, 결국 자금은 가장 안정적이고 가치가 높은 곳으로 쏠리게 된다. 서울 전역이 허가구역으로 묶이면서 거래는 위축될 가능성이 높지만, 한강벨트를 중심으로 한 강남3구와 마용성 일대에는 오히려 자금이 몰릴 가능성이 있다. 거래는 줄겠지만 가격이 즉각 하락하기는 어렵다. 실거주 외 거래가 제한되며 매물이 잠기고, 시장은 희소성 프리미엄으로 가격을 방어할 가능성이 크다. 겉으로는 안정된 듯 보이겠지만, 실제로는 자금이 특정 지역으로 쏠리며 비정상적인 균형이 만들어질 우려가 있다.

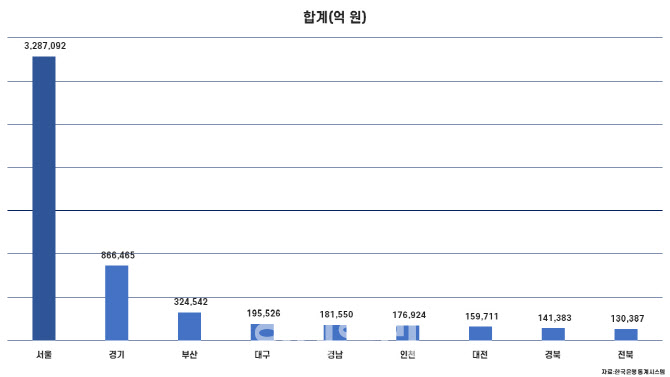

한국은행 경제통계시스템(ECOS)자료를 보면 2025년 7월 기준 서울의 원화예금은 약 1156조원으로 전국에서 압도적이다. 경기도는 304조원으로 서울의 4분의 1 수준이며, 부산 113조원, 대구 69조원, 경남과 인천은 각각 63조원에 그친다. 단기 유동성을 뜻하는 요구불예금은 서울이 17조 1000억원, 경기도 5조 5000억원으로 세 배 이상 차이 난다. 장기성 자금인 저축성예금 역시 서울 985조 원, 경기 249조 원으로 수도권 집중이 뚜렷하다. 전국 예금의 절반 이상이 서울에 몰려 있고, 주요 광역시는 서울의 10분의 1에도 미치지 못한다. 이는 표면적인 지역경제 격차가 아니라, 자본이 지방으로 확산되지 못하고 수도권, 특히 서울 중심으로 흡입되고 있음을 보여준다.

예금은행 지역별 수신(말잔) 합계 (그래픽=도시와경제)

문제는 대출 규제 강화가 실수요자에게도 불리하다는 점이다. 중산층은 자금 조달이 막혀 거래에서 밀려나고, 현금 자산가만이 움직일 수 있다. 그 결과 서울의 고가 아파트는 거래가 줄어도 가격이 유지되고, 외곽은 수요가 증발하며 침체될 가능성이 높다. 투기를 억제하겠다는 정책이 되레 부유층 중심의 시장을 고착화시키는 방향으로 작용할 위험이 크다.

진정한 안정은 규제의 확장이 아니라, 자금과 수요가 함께 순환할 수 있는 구조적 균형에서 비롯된다. 지금처럼 토지거래허가제와 대출규제가 맞물려 외곽의 숨통을 죄면, 시장은 중심으로만 수렴하게 된다. 정책은 자본의 흐름을 거스를 수 없다. 풍선효과가 규제의 빈틈을 따라 옮겨 다니는 현상이라면, 진공효과는 과도한 규제가 만들어낸 자연스러운 반작용이다. 정부가 시장의 압력을 무조건 눌러버리면, 그 압력은 결국 한 곳에 모인다. 그곳은 다름 아닌 서울의 중심권이다.

정부가 진정한 시장 안정을 원한다면, 서울 중심의 자본 집중을 완화하고 거래 활성화를 통해 공급을 늘려야 한다. 공급 확대란 신규 주택 건설뿐 아니라 기존 주택이 원활히 유통되어 매물이 충분히 쌓이는 구조를 만드는 것이다. 거래세를 완화해 유통 물량을 자연스럽게 풀고, 대신 보유세를 합리적으로 인상해 거래와 순환이 활발한 시장 구조로 유도해야 한다. 세금은 주택 수가 아닌 주택 가액을 기준으로 조정해야 한다. 그래야 세제의 형평성과 시장의 효율성이 함께 확보될 수 있다.

묘수가 떠오르지 않는다고 바둑판을 엎어버리는 식의 정책이 되어서는 안 된다. 규제 강화만으로는 시장의 복잡한 균형을 풀 수 없다. 정책은 거래를 멈추게 하는 장치가 아니라, 흐름을 복원시키는 방향으로 가야 한다. 거래세 완화와 보유세 조정, 유통물량 확대를 통한 심리적 안정이 병행될 때 시장은 스스로 균형을 찾아갈 것이다. 그렇지 않다면 이번 대책은 시장 안정을 위한 해법이 아니라, 서울 중심의 자본 집중을 더욱 고착화시키는 결과로 남게 될 것이다.

송승현 도시와경제 대표(사진=도시와경제)