서울 노원구 한 공인중개업소 모습. (사진=연합뉴스(

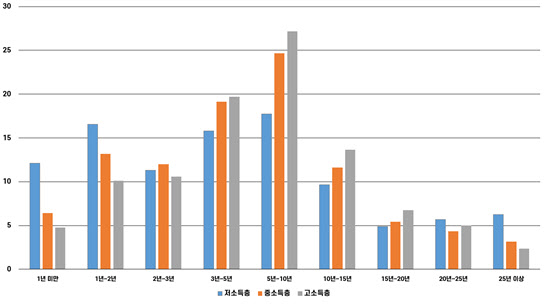

주택 시장의 건강성은 이동에서 나온다. 하지만 현재 서울의 주거 이동은 소득 수준에 따라 극명한 계급적 차이를 보인다. 통계를 보면, 저소득층의 2년 미만 거주(24.54%)는 주거비 부담에 밀려난 비자발적 표류인 반면, 고소득층은 5~10년(27.14%) 구간에서 비과세와 상급지 이동을 노리는 전략적 갈아타기를 한다 . 특히 25년 이상 장기 거주에서 저소득층(10.79%)이 고소득층(3.15%)의 3배가 넘는 것은 이들이 노후 주택에 갇힌 고립된 주거의 실상을 보여준다.

서울에서 평균 거주 기간이 유독 긴 자치구들을 살펴보면 공통점이 있다. 노원구(9.3년), 구로구(8.7년), 도봉구(8.3년) 등은 서울 평균(7.3년)을 크게 웃돌며 가장 긴 거주 기간을 기록했다. 이들 지역은 서울 내에서 상대적으로 집값이 저렴한 편에 속한다. 즉, 거주 기간이 긴 이유는 만족도가 높아서가 아니라, 내가 사는 집값보다 옮겨가야 할 상급지의 집값이 훨씬 더 가파르게 올랐기 때문이다.

정주 여건이 좋아서 안주하는 것이 아니라, 갈아타기를 위한 자본 조달이 불가능해지면서 강제로 주저앉게 된 셈이다. 주거 이동은 개인의 의지보다는 자산 규모에 따라 제한되는 특권화가 되었고, 서민 주거지는 순환이 멈춘채 장기적 고립 상태가 되었다.

수도권 소득별 현재주택 거주기간. (그래픽=도시와경제)

여기에 과거부터 이어진 취득세와 양도세 중과 정책은 1주택자들조차 움직이면 손해라는 공식을 머릿속에 각인시켰다. 집을 파는 순간 발생하는 막대한 세금과 중개 수수료, 여기에 대출 규제까지 더해지니 현재 수준의 주거 질을 유지하며 이동하는 것 자체가 불가능해진 것이다.

일각에서는 거주 기간의 증가가 지역 공동체의 결속력을 높인다 말한다. 그러나 이는 노후화된 인프라와 주거 질 저하를 외면한 낭만적 변명일 뿐이다. 인구 이동이 멈춘 도시는 노령화되고 슬럼화될 수밖에 없다. 정책이 시장의 흐름을 억제한 결과, 부동산 시장은 흐르는 강물이 아니라 고인 물이 되어 활력을 잃어간다.

거주 기간이 길어지는 현상을 방치하면 도시는 성장을 멈춘다. 젊은 층은 진입 장벽에 막혀 서울 외곽으로 밀려나고, 기존 거주자들은 낡은 집에서 자산 격차를 지켜보며 고착화된다. 주택 보유 의식이 주거 상향 이동이 아닌 고착으로 변질되는 순간, 주택 시장의 활력은 마비된다.

이제는 평균 거주 기간이라는 지표를 바라보는 관점을 완전히 바꿔야 한다. 거주 기간이 짧아진다는 것은 그만큼 주거 상향 이동이 원활하며, 시장에 매물이 돌고 있다는 건강한 신호다.

멈춰버린 주거 사다리를 복원하기 위해 가장 먼저 징벌적 거래세라는 빗장을 풀어야 한다. 거래세를 획기적으로 낮추어 생애 주기에 맞춰 자유롭게 집을 옮길 수 있는 통로를 열어주어야 한다. 동시에 노원·도봉 등 노후지의 재건축 속도전 을 통해 도심 내 신축 공급의 물꼬를 터줘야 한다. 현재 재개발·재건축으로 인한 이사 비중은 3.7%에 불과하다는 것은 주거 환경 개선이 원활하지 못하다는 것이다. 또한, 서울 자가 가구 PIR이 13.9배에 달하는 현실을 직시하고, 감당 가능한 범위 내에서 대출 규제를 유연화 하여 부러진 금융 사다리도 실질적으로 복원해야 한다.

주택 정책의 지향점은 한곳에 묶어두는 것이 아니라 원할 때 언제든 옮겨갈 수 있는 유연함이 되어야 한다. 시민들을 묶어두는 시스템은 안정이 아니라 정체다. 정주라는 말로 포장된 이동 불능의 냉혹한 현실이 숨어 있다.

송승현 도시와경제 대표(사진=도시와경제)