김종민 의원실과 코리아스타트업포럼이 공동 기획하고 여론조사기관 오피니언즈가 실시한 ‘AI 시대 일자리에 대한 대학생 인식조사’ 결과, 응답자의 82.1%가 “AI 발전이 미래 직업 안정성을 위협할 수 있다”고 답했다.

이는 최근 한국은행이 발표한 보고서에서 최근 3년간 청년 일자리 21.1만 개 감소 가운데 20.8만 개가 AI 고노출 업종에서 나타났다는 분석과 맞물리며, 체감 불안과 실제 고용 변화가 동시에 진행되고 있음을 보여준다.

이번 조사는 김종민 의원실·코리아스타트업포럼이 오피니언즈에 의뢰해 휴대전화 웹조사로 9월 24일부터 10월 1일까지 진행했다. 전국 대학생(휴학생 포함) 637명이 참여했으며, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.9%p다.

출처=챗GPT

[이데일리 이미나 기자]

AI 기술이 국내 전체 일자리 수에 미칠 영향에 대해 응답자의 65.5%는 “일자리가 감소할 것”이라고 답했다. 증가할 것이라는 응답은 19.8%에 그쳤다.

또한 87.6%는 “기업들이 AI 도입으로 신입사원 채용을 줄일 것”이라고 전망했다. AI의 영향이 가장 크게 미칠 직급으로는 ‘신입·인턴 등 진입 단계’가 60.8%로 가장 많이 지목됐다.

정부 대응 “잘 못하고 있다” 70.5%

AI 확산이 일자리에 미칠 변화에 대해 정부가 충분히 대응하고 있는지 묻는 질문에는 70.5%가 “잘 대처하지 못하고 있다”고 답했다. 잘 대응하고 있다는 응답은 29.5%에 머물렀다.

정책 준비와 전환 대비 체계가 미흡하다는 인식이 청년층 전반에 형성된 것으로 해석된다.

가장 필요한 정책은 “AI 시대 맞춤형 교육”…진로 전환 지원 요구 높아

대학생들은 미래 진로 안정을 위해 정부가 우선적으로 추진해야 할 정책으로 AI 시대 맞춤형 교육 시스템 개편 및 신기술 교육 확대(48.0%)를 1순위, 미래 변화 대비 전공·진로 전환 지원 강화(37.8%)를 2순위로 꼽았다.

신규 채용 유지·확대 기업에 대한 인센티브 제공(33.3%)도 요구가 뒤따랐다.

김종민 의원

이어 “정부는 사회적 논의를 위한 일자리대전환위원회를 지금 시작해야 한다”며 “중요한 것은 대책이 아니라 관점의 전환이다. 지금이 골든타임”이라고 강조했다.

다른 시각도 제기…“AI는 일자리 재앙 아닌 ‘두 번째 산업혁명’”

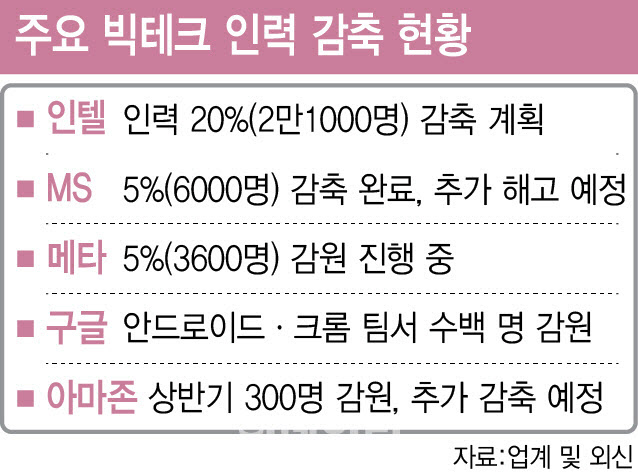

한편 월스트리트저널(WSJ)은 산업혁명과 디지털혁명 사례를 들어 “기술 발전은 장기적으로 더 많은 부와 새로운 일자리를 만들어왔다”며 AI로 인한 고용 충격을 지나치게 비관할 필요는 없다고 지적했다.

WSJ은 기술 변화가 기존 일자리를 줄였지만, 동시에 더 높은 소득과 생산성을 가진 새로운 일자리를 만들어낸 역사적 경험을 근거로, AI 전환 과정에서 생산성 혁신 중심의 정책 설계를 강조했다.

WSJ에 따르면 산업혁명 시기 영국에서는 1840~1900년 사이 실질임금이 두 배, 수명이 22% 증가했고, 미국은 19세기 후반 실질 GDP가 세 배, 1인당 소득이 110% 상승했다. 디지털혁명에서도 2000년 이후 미국에서는 매달 약 500만 개의 일자리가 사라졌지만, 더 많은 질 높은 일자리가 새로 생겨났다는 분석이 제시됐다.