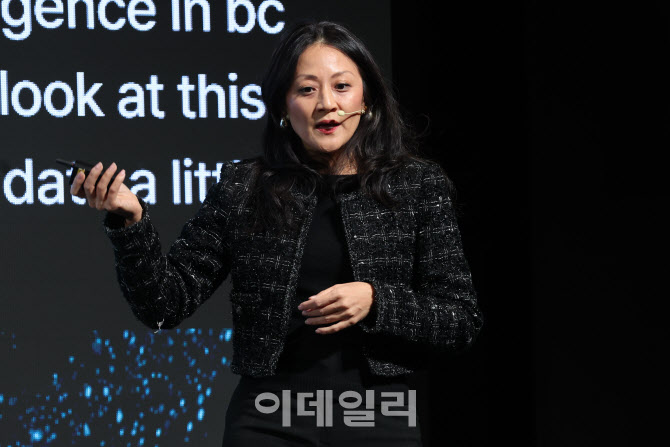

캐런 문 스팽글 AI 공동창업자 겸 최고사업책임자(CCO)는 19일 서울 더플라자호텔에서 개최된 ‘이데일리 글로벌 AI포럼(GAIF 2025)’ 기조연설을 통해 “버티컬 AI가 AI 생태계 가치사슬의 핵심이 되고 있다”며 이같이 강조했다.

[이데일리 이영훈 기자] 캐런 문 스팽글 AI 스팽글AI 공동창립자 겸 최고사업책임자가 19일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘이데일리 글로벌 AI포럼(GAIF 2025)’에서 글로벌 AI 시장을 이끄는 혁신 리더십 ‘미국’ 주제로 기조연설을 하고 있다.

‘버티컬 AI와 AX(AI Transformation): 새로운 미래’를 주제로 열린 이데일리 글로벌 AI포럼(GAIF 2025)은 생성형 AI 이후의 실질적 혁신을 논의하는 자리로 국내외 주요 AI 리더들이 한자리에 모여 산업별 AI 활용 전략과 국가 차원의 AI 자립 비전을 공유한다.

‘버티컬 AI와 AX(AI Transformation): 새로운 미래’를 주제로 열린 이데일리 글로벌 AI포럼(GAIF 2025)은 생성형 AI 이후의 실질적 혁신을 논의하는 자리로 국내외 주요 AI 리더들이 한자리에 모여 산업별 AI 활용 전략과 국가 차원의 AI 자립 비전을 공유한다.

지난 2022년 말 챗GPT가 등장한 후 현재까지 AI 산업은 여러 기능을 아우르는 범용적(수평형) AI를 중심으로 폭발적인 발전을 이루고 있다. 그는 “오픈AI의 챗GPT는 주간 활성 사용자 8억명 이상을 확보했고 130억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 앤트로픽은 ‘안전 우선’이라는 명확한 철학을 바탕으로 책임 있는 AI 기업으로 자리 잡으며 빠르게 성장하고 있다”고 말했다.

동시에 AI 반도체 분야와 대규모 데이터센터도 함께 AI 산업 발전을 이끌고 있다. 문 CCO는 “엔비디아는 시장을 사실상 장악하고 있으며, 지난 2년간 모델·응용 분야·인프라 전반에서 거의 100건의 대규모 투자를 진행했다. 클라우드 기업(하이퍼스케일러)들도 빠르게 전략을 바꾸고 있다. 2~3년 전만 해도 특정 AI 모델과 독점적 파트너십을 맺었지만 지금은 여러 모델을 동시에 사용하는 멀티 모델 전략으로 전환하고 있다. 기술 생태계의 판이 매우 빠르게 흔들리고 있다”고 전했다.

그러면서 문 CCO는 앞으로 AI 산업을 이끌어 갈 핵심 키워드는 특정 산업에 특화된 ‘버티컬 AI’가 될 것이라고 예상했다. AI 도입에 대규모 예산을 투입할 자본력을 가진 기업들이 여전히 AI 도입에 어려움을 겪고 있고, 그 문제를 풀 핵심 열쇠가 버티컬 AI라는 설명이다.

문 CCO는 “올해 초 MIT 연구에 따르면 미국 기업의 88%가 AI를 도입했고 포춘 500대 기업 중 70%가 마이크로소프트(MS) 코파일럿을 사용 중이지만 이 중 95%는 실질적 성과 창출에 실패하고 있다”고 짚었다. 또 “이들이 성과 창출에 실패한 주요 원인은 워크플로우(업무 흐름) 통합 부족과 조직의 준비 부족”이라고 진단했다.

그는 이어 “버티컬 AI는 도메인에 특화된 지식과 워크플로우에 대한 이해를 기반으로 하기 때문에 더 큰 경쟁력을 가질 수 있다”며 “예를 들어 법률 특화 AI 서비스 하비(Harvey)는 80억달러 규모 기업이 됐고, 어브릿지(Abridge)는 의료 현장에서 사용되는 AI 기반 진료 기록 서비스로 약 1000개 의료기관에 도입됐다”고 설명했다.

지난해 말 앤트로픽이 공개한 ‘모델 컨텍스트 프로토콜(MCP, AI가 외부 도구와 연결되는 표준 통신 규격)’은 에이전트 AI의 업무 결합을 가속화해 버티컬 AI 시대를 앞당길 전망이다. 그는 “앞으로 2년 내 MCP 프로토콜의 확장과 표준화는 AI 산업의 핵심 트렌드가 될 것”이라고 말했다. 또 “MCP 프로토콜의 확장과 함께 헬스케어·제조·금융 등 주요 산업에서 버티컬 AI 리더가 등장하고 여러 에이전트를 연동하는 오케스트레이션 생태계의 성장이 이어질 것이다”고 덧붙였다.

그는 버티컬 AI 시대에 한국의 경쟁력을 높게 평가했다. 문 CCO는 “한국은 플랫폼 주권 측면에서 독보적이다”며 “다른 대부분의 나라와 달리 네이버가 구글을, 카카오가 메타를, 쿠팡이 아마존을 따돌리고 있다. 국내 기업들이 이미 버티컬에서 리더를 차지하고 있다는 점이 긍정적이다”고 짚었다. 이어 “한국은 제조업, 반도체, 배터리, 의료, 금융 등 다양한 산업 분야에서 글로벌 리더십과 깊은 도메인 전문성을 갖추고 있고 또 빠른 실행력과 축적된 산업 체계 역시 강점”이라고 했다.