독자 파운데이션 프로젝트가 국가 주도의 대형언어모델(LLM) 개발을 통해 독립적 AI 생태계를 구축하는 ‘소버린 AI’의 의미가 있다면, 특화 파운데이션 사업은 우리나라가 강점을 가진 산업 분야에 맞춤형 모델과 응용 서비스를 확보해 산업 경쟁력을 강화하고 AI 전환(AX)을 촉진하는 데 초점이 맞춰져 있다.

[이데일리 김일환 기자]

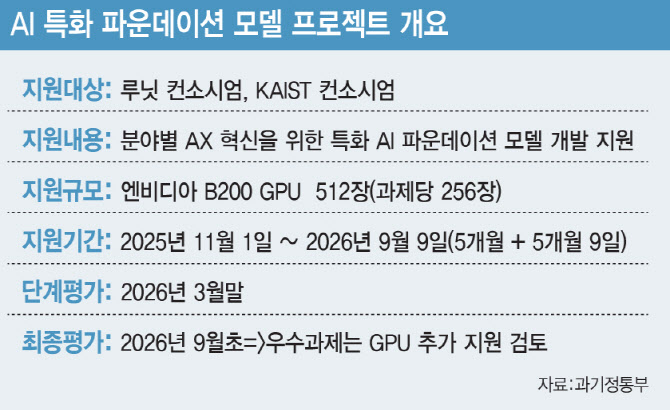

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)은 23일 ‘AI 특화 파운데이션’ 사업의 수행기관으로 루닛 컨소시엄(전주기 의과학 AI 파운데이션 모델 개발)과 KAIST 컨소시엄(바이오 AI 파운데이션 모델 개발)을 선정해 사업이 순조롭게 추진되고 있다고 밝혔다. 이번 공고에는 지난달 13일까지 총 18개 컨소시엄이 접수되며 약 10대 1의 경쟁률을 기록해 업계의 높은 관심을 반영했다.

서면평가와 발표평가를 거쳐 선정된 두 컨소시엄에는 이달 1일부터 엘리스그룹이 제공하는 GPU(엔비디아 B200) 256장(32노드) 규모의 연산 자원이 지원되고 있다. 정부는 이를 통해 우리나라가 강점을 가진 의과학·바이오 분야에 AI 기술을 접목해 산업 혁신을 앞당기겠다는 전략이다.

두 컨소시엄은 AI 모델을 기초 단계부터 자체 기술로 개발하는 ‘프롬 스크래치(From Scratch)’ 방식으로 프로젝트를 수행한다. 정부는 이를 통해 독자적 AI 기술력 확보는 물론, 국내 AI 생태계와 의과학·바이오 산업의 동반 성장을 기대하고 있다. 개발된 특화 AI 파운데이션 모델은 2026년까지 글로벌 최고 수준으로 완성해 상업용 오픈소스 형태로 공개하는 것이 목표다. 내년 3월까지 1차 개발을 마친 뒤 평가를 거쳐 지속 과제로 확대하는 방안도 추진된다.

정부는 성과 확산을 위해 ‘데이터 스페이스’ 등 다양한 데이터 지원 사업과의 연계도 검토 중이다. 의료 분야를 포함한 다양한 산업에서 데이터 활용을 촉진해 특화 모델의 완성도를 높이려는 취지다.

과기정통부 관계자는 “AI 고속도로 구축과 확장을 통해 대한민국의 AI 대전환과 AI 강국 도약을 추진하고 있다”며 “이번 프로젝트는 AI 고속도로 위에서 실질적 성과를 만들어내는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

◇임상 의사결정부터 신약 후보 물질 발굴까지

‘AI 특화 파운데이션’ 사업을 수행하는 두 컨소시엄에는 기업·대학·의료기관·협회 등 다양한 주체가 폭넓게 참여하고 있다.

루닛 컨소시엄에는 LLM 개발업체 트릴리온랩스, 카카오헬스케어, 아이젠사이언스, SK바이오팜, 디써클, 리벨리온, 스탠다임 등 7개 기업과 KAIST·서울대 등 6개 대학 연구실, 국민건강보험공단 일산병원과 용인세브란스병원, 강동경희대학교병원, 경희의료원, 고려대병원 산학협력단, 건양대병원, 이화의대 서울병원, 계명대 동산의료원, 양산부산대병원 등 9개 의료기관이 참여해 총 22개 기관 규모로 구성됐다. 이 컨소시엄은 ‘분자에서 인구까지’를 아우르는 전주기 의과학 특화 모델을 개발한다. 의료 영상, 유전체, 전자의무기록 등 다층적 데이터를 결합해 임상 의사결정을 지원하는 AI 모델 구축이 목표다.

KAIST 컨소시엄에는 KAIST를 중심으로 히츠(HITS), Merck, 아토랩 등 3개 기업과 한국제약바이오협회, 한국바이오협회 등 2개 협회가 참여해 총 5개 기관이 힘을 모았다.

컨소시엄은 ‘바이오 AI 파운데이션 모델 K-Fold’를 개발하며 단백질 구조 예측, 신약 후보 물질 발굴 등 연구개발 단계에 특화된 모델을 추진한다.

정부는 이번 사업이 산업별 AI 경쟁력 확보와 기술 자립을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 의료·바이오와 같은 고부가가치 산업에서 국산 특화 모델이 상용화되면 글로벌 시장에서 독자적 입지를 구축할 가능성이 크다는 분석이다.

산업 현장의 문제 해결을 앞당기는 AI 전환(AX) 효과도 주목된다. 범용 모델이 국가 AI 기술력의 중심축이라면, 특화 모델은 산업 곳곳에서 실질적 파급효과를 만들어내는 실천축이라는 의미다.

또한 GPU 인프라 지원, 데이터 활용 촉진, 상업용 오픈소스 공개 등을 통해 AI 생태계 전반의 확산 효과도 기대된다. 중소기업과 스타트업 역시 대형 AI 자원을 공유해 새로운 융합 서비스를 만들 수 있는 기반이 마련된다는 전망이다.

NIPA 관계자는 “이번 사업은 범용 모델로 기술 기반을 다지고, 특화 모델로 산업 현장에 뿌리내리는 ‘투트랙 전략’의 핵심 사례”라며 “대한민국 AI 산업이 독립적 경쟁력을 갖추는 중요한 전환점이 될 것으로 평가한다”고 말했다.