[이데일리 김일환 기자]

업계는 “민간 기업의 소유 구조를 정부가 사실상 강제 변경하는 시도”라고 반발한다. 논의는 진행 중이며, 더불어민주당 디지털자산태스크포스(TF)가 금융위 정부안을 전달받은 뒤 지분율 제한과 관련해 보완을 요구한 것으로 전해졌다. 여당 TF는 이달 20일을 목표로 디지털자산기본법 당론안을 마련할 방침이다.

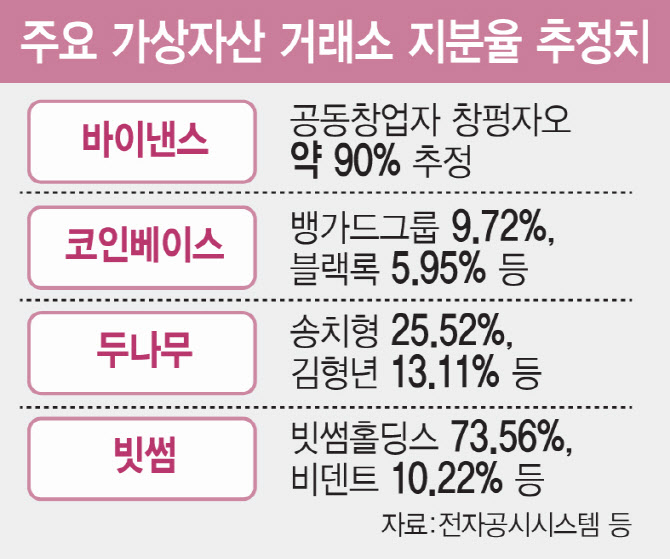

해외 사례와의 ‘온도 차’도 논란을 키운다. 상장 거래소인 코인베이스 글로벌은 나스닥 상장을 통해 주주 구성이 자연스럽게 분산됐고, 뮤추얼 펀드 및 ETF, 기타 기관 투자자, 상장 기업 및 개인 투자자 등으로 구성돼 있다. 반면 바이낸스, OKX, 바이비트 등 주요 거래소는 비상장 구조를 유지하며 지분 구성 자체를 공개하지 않거나 제한을 두지 않는 것으로 알려졌다. 바이낸스는 창업자 창펑 자오가 지분 대부분을 보유한 것으로 추정되지만, 경영권은 이사회에 일임하는 구조로 전해진다.

업계는 “규제의 목표가 소유 분산이라면, 소비자 보호와의 인과가 명확해야 한다”고 주장한다. 금융당국이 내세우는 ‘소유 분산’이 곧바로 공공성 강화나 이용자 보호로 이어진다고 단정하기 어렵다는 것이다. 조재우 한성대 블록체인연구소장은 “핵심은 소유가 아니라 거버넌스와 견제 시스템이 제대로 작동하느냐”라며 “소유 분산이 공공성을 높인다는 논리는 과도한 단순화”라고 지적했다.

규제 피로 누적도 반발의 배경으로 꼽힌다. 박혜진 서강대 AI·SW대학원 교수는 “해외 거래소들은 생태계를 키울 권한을 부여받는 반면, 국내는 ICO 금지, 금가분리, 법인의 가상자산 참여 제한 등 법적 근거가 불명확한 ‘그림자 규제’가 누적돼 왔다”며 “이런 환경에서 지분 제한까지 더해지면 산업 위축 신호로 받아들일 수밖에 없다”고 말했다. 조 소장은 “이 규제가 선례로 남으면 한국에서는 어떤 신산업도 성장하기 어렵다”며 “국가 혁신 동력 전반에 악영향을 줄 수 있다”고 경고했다.